~首が痛い!手が痺れる!力が入らない!それは頚椎症性神経根症かも!?~

手が痺れて力が入らないという状態は様々な疾患が考えられますが、その1つに頚椎症性神経根症があります。

頚椎症性神経根症は何らかの原因で脊髄神経が圧迫されて症状をきたす疾患です。

できる範囲で圧迫を解除していくことが症状軽減のためには重要になるため、圧迫する因子を評価し介入していく必要があります。

ここがポイント!頚椎症性神経根症のまとめ

- 神経根を圧迫する要因を見極めることが重要

- どの神経根が圧迫されて症状が出現しているのかを評価していく

- 頚椎症性神経根症なのか頚椎症性脊髄症かを見極めることが大切

- 症状の原因や程度によっては手術が適応となる

- リハビリでは神経根の圧迫の解除を考える

目次

- 頚椎症性神経根症とは

- 頚椎症性神経根症の症状

- 頚椎症性神経根症の診断

- 頚椎症性神経根症の治療

- リハビリの流れ

1.頚椎症性神経根症とは

頚椎症性神経根症とは、その名の通り頚椎の神経が障害された状態を指します。

ただこの病態を理解するためには、まず頚椎症について触れる必要があるためその説明からしていきたいと思います。

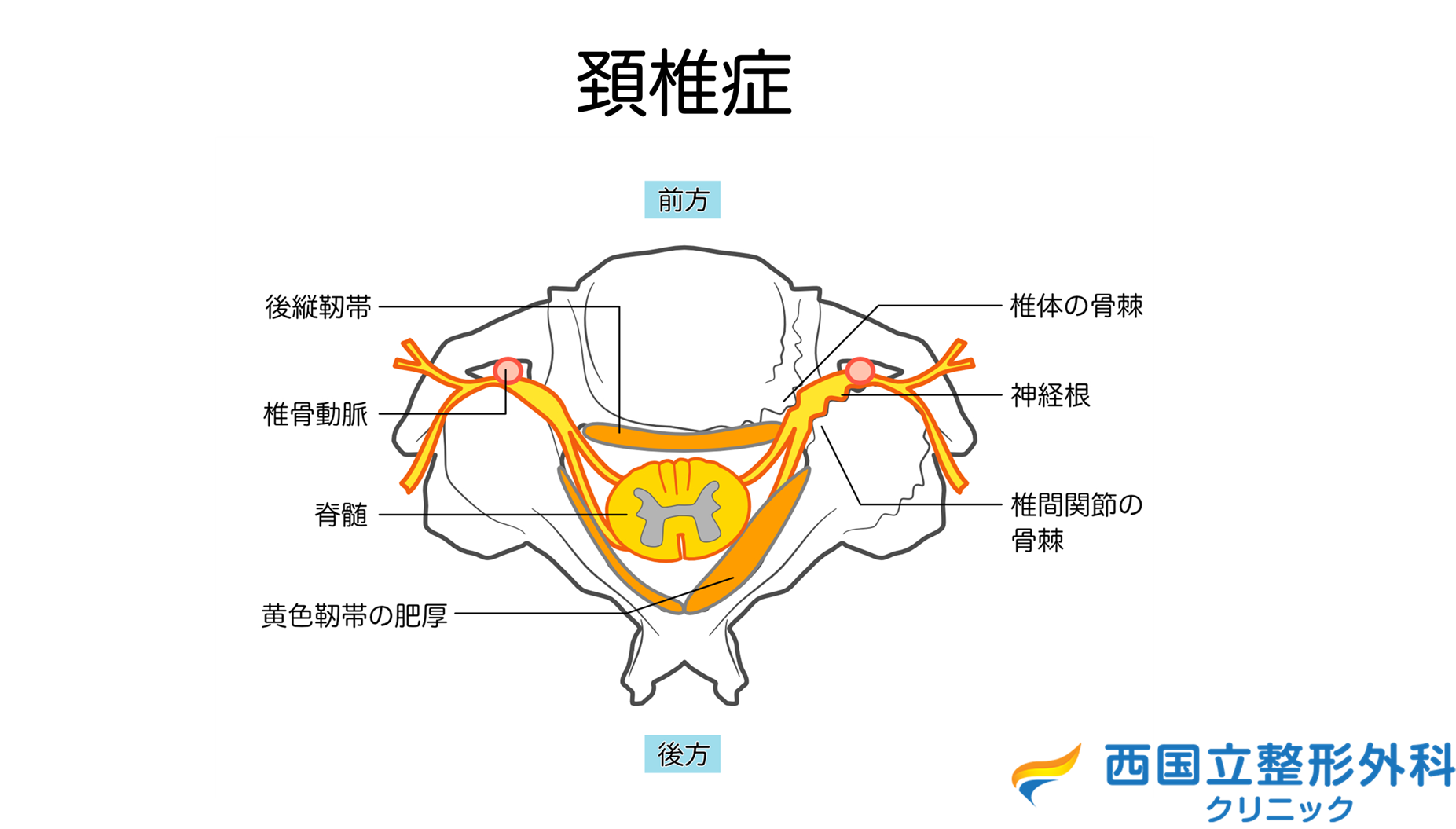

頚椎症は、加齢に伴う頚椎の椎間板変性に起因する骨棘形成や変形などの頚椎変性性変化の総称です。

退行性変性は60歳以上になると85%以上に認められるとされていて、年齢とともにその割合は高くなると報告されています。

変性の結果、神経が圧迫されることで神経症状を呈することがあります。

そのうち、脊髄が圧迫されて生じる症状を頚部脊髄症、神経根が圧迫されて生じる症状を頚部神経根症といいます。

神経の圧迫の原因が頚椎症の場合、頚椎症性神経根症と言われるようになります。

このように頚椎症性神経根症とは、頚椎症という頚椎の変形に伴う神経の圧迫により神経症状を呈した疾患のことを指すのです。

ちなみに神経を圧迫する要因が髄核であった場合は椎間板ヘルニアといいます。

2.下前腸骨棘裂離骨折の診断

頚椎症性神経根症と頚椎症性脊髄症は、文字だけで見ると似たような疾患に感じますが、両者は症状も状態も全く異なるため注意が必要です。

症状が異なる大きな理由としては、頚椎症性神経根症は末梢神経の問題であり、頚椎症性脊髄症は中枢神経の問題であるということが考えられます。

頚椎症性神経根症の場合は、基本的には片側の頚部から上肢に放散する疼痛や痺れが主症状ですが、頚椎症性脊髄症では下肢にも影響し、歩行動作にまで支障をきたすことがあります。

両者の症状の違いを表で解説します。

| 頚椎症性神経根症 | 頚椎症性脊髄症 | |

|---|---|---|

| 疼痛 | 片側頚部の疼痛 片側上肢の痺れ 肩甲部、肩甲間部痛 | 頚部、上肢に痺れや感覚障害を伴う場合も、認めない場合もある |

| 筋力低下 | 当該神経根の支配筋の筋力低下 | 基本的にはない |

| 感覚障害 | 当該神経根の支配領域の感覚低下 | 障害部位よりも下位の上下肢感覚低下 |

| 巧緻運動障害 | なし | 箸や書字などの細かな動作の障害 |

| 10秒テスト | 低下なし | 低下 |

| 歩行障害 | なし | 継ぎ足歩行や片脚立位が困難 |

| 膀胱直腸障害 | なし | 重症例で生じる |

| 整形外科テスト | Jackson test Sparring testが陽性 (片側上肢への放散痛) | 頚部後屈で両側に痺れが増強することがある |

| 深部腱反射 | 当該神経根の支配領域で低下 | 障害部位よりも下位で亢進 |

| 病的反射出現 | なし | Hoffman反射 Tromner反射 などが陽性 |

このように症状は両者で全く異なってきます。

そのため症状の出現部位や条件などをしっかりと聴取し、末梢神経に問題があるのか、中枢神経に問題があるのか判断をしていく必要があります。

頚椎症性神経根症では、障害高位により症状が異なるためどのレベルでどのような症状が出現するのか把握する必要があります。

これについても表を用いて解説をします。

| 筋力低下 | 感覚障害 | 深部腱反射 | |

|---|---|---|---|

| C5 | 三角筋 | 上腕外側(三角筋周囲) | 上腕二頭筋反射低下 |

| C6 | 上腕二頭筋 | 前腕外側~母指、示指 | 上腕二頭筋反射低下 |

| C7 | 上腕三頭筋 | 中指 | 上腕三頭筋反射低下 |

| C8 | 手内在筋 | 小指 | 上腕三頭筋反射低下 |

このように障害レベルによって出現する症状が異なります。

3.頚椎症性神経根症の診断

頚椎症性神経根症の診断は症状、整形外科テスト、画像所見から行われます。

整形外科テストでは、クラスターテストといういくつかのテストを組み合わせて総合的に判断する方法が推奨されています。

| このうち3/4が陽性で特異度94% | Spurling’s test |

|---|---|

| Cervical Distraction test | |

| ULTT(Upper Limb Tension Test) | |

| 患側頸椎回旋60度未満 |

単純X線においては、椎間板腔の狭小化や骨棘形成やすべり症などの診断を行っていきます。

また椎間孔部の狭小化や脊柱管の前後系を評価することによって、神経根、脊髄どちらにストレスがかかりやすいか判断をすることができます。

神経の状態をより詳細に検査をするためにはMRIが有効です。

MRIでは脊髄や神経根の圧迫の状態とその程度を評価することができます。

それによって末梢神経の問題なのか、中枢神経の問題なのかを判別しやすくなります。

ただし、画像所見と臨床症状が必ずしもイコールになるとは限りません。

だからこそ臨床症状の詳細な評価を行い、画像所見と整合性がとれるのかを評価していく必要があるのです。

整合性が取れて初めて頚椎症性神経根症であると判断することができます。

その他、鑑別が重要な疾患は頚部よりも末梢の肘や手の絞扼性神経障害です。

肘部管症候群や手根管症候群では、手に痺れなどの症状をきたすため、頚椎症性神経根症の障害部位(C6以下)と症状がかなり類似します。

これらは肘内側や手根管部分においてTinel signがみられるため、頚椎の評価と合わせて行うことが重要となります。

注意点としては、double clash syndromeといって、神経が圧迫される場所が2ヶ所以上存在することがあります。

その場合は、それぞれの圧迫部位に対する治療が必要になってきます。

4.頚椎症性神経根症の治療

治療としては基本的に保存療法が適応となります。

ただし、保存療法に反応しない場合や麻痺の進行を認める場合、病変が明らかで手術による症状の軽快が予想される場合には手術の適応となると考えられます。

保存療法

保存療法においては非ステロイド性抗炎症薬やプレバガリンなどの神経障害性疼痛に効果を示す内服の治療を行います。

併せてブロック療法を行うケースもあります。

ブロック療法は患部に対して注射を用いて薬剤などを直接注入する治療方法です。

炎症が強い場合にはステロイド薬が使用されたり、神経伝達の遮断をするためには局所麻酔薬が使用されたりします。

いずれも疼痛を緩和させる効果があるため、その患者さんの状態によって使い分けをします。

手術

手術を行う場合は、除圧術、固定術、変形矯正手術などから選択をします。

今回は比較的よく行われている、前方除圧固定術と椎間孔拡大手術についてお伝えをします。

前方除圧固定術とは、脊髄前方にある骨棘や椎間板ヘルニアの直接の摘出による神経の除圧、椎体間の固定を行う方法です。

椎間孔拡大手術では、頚椎後方の神経根の圧迫要素となっている骨性除圧を行う方法です。

加えて外側型のヘルニアであれば摘出が可能であるため、外側型のヘルニアがあればこの手術の適応となります。

リハビリ

内服、手術の他にはリハビリも行います。

リハビリでは頚椎の神経根を圧迫する身体的な要因の改善を主に進めていくことが重要です。

姿勢不良があれば頚椎アライメントが変化し、頚椎の椎間孔を狭小化させます。

これが持続することで神経にストレスをかけると考えられます。

5.リハビリの流れ

リハビリでは頚椎にストレスをかける身体的な要因を取り除くことをしていきます。

特に頚部痛と関連があると言われているのが、頭部前方位姿勢(forward head posture:FHP)です。

これはその名の通り、頭部が前に出た姿勢でよくスマートフォンやパソコンを見ている時に起こります。

特に現代人はスマートフォンの普及率も非常に高くなっているため、その使用方法や時間も注意する必要があります。

頭部前方位姿勢では、上位頚椎が伸展、下位頚椎、上位胸椎が屈曲した状態となっているため、下位頚椎での椎間板の変性に影響すると考えられます。

また頭部前方位姿勢になっていたり、頚部痛を抱えていたりする患者さんでは頚椎の深部筋群の活動性が低下していることが報告されています。

頚椎前面では、頭頂筋や頚長筋が該当し、頚椎後面では頭半棘筋や頚半棘筋が該当します。

これらの筋群の持久力をみた研究では、頚部痛を呈する患者さんは平均24秒しか姿勢が保持できず、健常群の平均39秒とは15秒程度の開きがありました。

さらには筋の反応時間の遅延や持久力に優れたtypeⅠ線維が相対的に減少したり、頚部筋への脂肪浸潤も起こったりします。

そのため、頚椎深部筋のトレーニングが大変重要です。

また頭部前方位姿勢を改善させるためには、胸椎に対するアプローチも必須になります。

特に上位胸椎は下位頚椎と連動して動くとされているため、下位頚椎のストレスを軽減させるためには上位胸椎の可動性が重要です。

リハビリの中では頚椎深部筋のエクササイズと胸椎に対するエクササイズを紹介します。

|  |

参考文献

- 脊椎のスポーツ診療のすべて

- 脊椎保存療法のリハビリテーション

- Reliability of a measurement of neck flexor muscle endurance