~野球選手に多い投球障害肩!メカニズムからリハビリまで~

投球障害はオーバーヘッドスポーツに多い怪我で、投球フォームによってストレスのかかり方が変化します。

そのため投球動作を崩す要因を評価し、それに対してリハビリを進めていく必要があるのです。

小児では骨がまだ脆弱であるため、筋や腱だけではなく骨端線の損傷も起こる可能性があります。

程度が酷くなると骨の成長にも影響を及ぼすため、投球再開についてはきちんと状態を確認することが大切です。

ここがポイント!投球障害肩のまとめ

- 投球障害肩には様々な病態が含まれている

- 投球動作の繰り返しによって肩の後方組織の硬さが生まれやすい

- 肩後方組織の硬さは肩関節の求心位を破綻させる

- 求心位が破綻することによりインピンジメントが繰り返されて腱板損傷を引き起こす

- 小児では骨端線の部分が脆弱であるため同部位に負担がかかり損傷が起こる

目次

- 投球障害肩とは

- 投球動作のバイオメカニクス

- 投球障害肩の診断

- 投球障害肩の治療

- リハビリの流れ

1. 投球障害肩とは

投球障害肩の定義として決まったものはないとされています。

しかしオーバーヘッドスポーツ全般によって肩関節やその周囲になんらかの症状を呈しているものを投球障害肩とする場合と、野球の投球動作に関連する症状を投球障害肩と呼ぶ場合があります。

オーバーヘッドスポーツとは、野球やソフトボール、テニス、バレーボール、ハンドボールなどオーバーヘッドポジションで手を使うスポーツとされています。

上記に挙げたようにオーバーヘッドスポーツは、上肢を非常に速い速度で加速や減速を繰り返すような動作になるため、上肢の関節や筋肉や靱帯などに大きなストレスをかけることになります。

全身を使って動作をするため、上肢のみならず全身のどこかにトラブルがあれば肩に過度な負担となり、症状となって現れてしまうのです。

ただ投球障害肩は特定の病態を指し示すものではなく、様々なものが含まれています。

挙げられる病態としてはこのようなものがあります。

- SLAP(上方関節唇)損傷

- 腱板損傷

- 上腕二頭筋長頭腱障害

- 肩峰下インピンジメント症候群(肩峰下疼痛症候群)

- インターナルインピンジメント(Internal impingement)

- ベネット病変(Bennett lesion)

- 胸郭出口症候群(Thoracic Outlet Syndrome)

- 四辺形間隙症候群(Quadrilateral Space Syndrome)

今回はこの中でも腱板損傷、そして小児の野球肩についてお話をしていきたいと思います。

小児の野球肩は骨端閉鎖前の小・中学生に起こる怪我で『リトルリーガーズショルダー』と呼ばれています。

上腕骨近位骨端症、上腕骨近位骨端線離開、上腕骨近位骨端線の疲労骨折などがこのリトルリーガーズショルダーの中に含まれるとされています。

2. 投球障害肩のバイオメカニクス

野球における投球動作は研究が進んでいて、様々な報告がなされています。

投球動作は大きく5~6フェイズに分けられています。

- ワインドアップ

- 初期コッキング期(アーリーコッキング)

- 後期コッキング期(レイトコッキング)

- 加速期(アクセラレーション)

- 減速期(ディセラレーション)

- フォロースルー期

この投球フェイズの中で後期コッキング期に肩が最大外旋すると言われています。

最大外旋のポジションのことをMER(Maximal External Rotation)と言い、最大外旋の直前には肩関節の前方と上方で強い剪断力が加わっていると報告されています。

また、関節窩への圧迫力と内旋トルク(肩関節内旋筋に負担がかかる)が発生します。

そのため肩甲下筋の出力の低下や過度な水平伸展(Hyper-Angulation)により、肩外転外旋位での腱板付着部の関節窩との接触面積が拡大し、後方関節唇の接触圧が増大することが示されています。

減速期ではボールリリース後に肩関節に大きな負荷がかかり、肩下方への剪断力が生じます。

この時に肩関節の後下方の靱帯や関節包や肩関節の後方にある筋肉に大きなストレスがかかり、これらの組織が硬くなってしまうのです。

後方組織の硬さがあると上腕骨頭の位置が偏位してしまい、肩峰下インピンジメントやインターナルインピンジメントを引き起こしやすくなります。

その結果、肩峰下滑液包や腱板などの組織に損傷が起こるのです。

投球動作の繰り返しは腱板へ徐々にストレスを与えることになるため、リハビリではそれを考慮して進めていく必要があります。

リトルリーガーズショルダーでは、後期コッキング期から加速期に入るタイミングで肩関節外転・外旋位から急激に内転・内旋に変化します。

その際に剪断力が発生し、脆弱な骨端線にストレスが加わります。

また、ボールリリースからフォロースルー期での牽引力も骨端線損傷の要因であると考えられているのが現状です。

3. 投球障害肩の診断

投球障害肩の診断で非常に重要なのが投球フェイズのどの時に疼痛が生じているかを確認することです。

どのフェイズで疼痛が生じているかによって、ストレスがかかる組織が変わってくるため詳細に聴取をする必要があります。

画像検査はどの病態かによって方法が異なりますが、軟部組織損傷が多いためMRIが有用です。

MRIでは以下のような診断がつきやすいものの、四辺形間隙症候群や胸郭出口症候群などの神経学的症状を伴うものは画像検査では異常所見が指摘できるわけではありません。

- SLAP損傷

- 腱板損傷

- 上腕二頭筋長頭腱障害

- ベネット病変(X線も行う)

腱板損傷はMRIで損傷の状態も判断することができるため、損傷状態に合わせた治療やリハビリを進めていきます。

リトルリーガーズショルダーは単純X線像で上腕骨近位骨端線の拡大を認めます。

| 兼松分類 | |

|---|---|

| Ⅰ型 | 骨端線外側が部分的に拡大しているもの |

| Ⅱ型 | 骨端線全体が拡大しているもの |

| Ⅲ型 | すべり症を伴うもの |

単純X線で分からないものでもMRIで骨膜の変化を認めることがあるため、MRIも診断に有用です。

4. 投球障害肩の治療

投球障害肩の基本的な治療方針は投球動作の一定期間の中止です。

腱板損傷においてはおおよそ3ヶ月程度の保存療法を継続すべきという報告があります。

3~6ヶ月の保存療法に著効しない場合は手術を検討すべきであると言われています。

手術はさまざまな方法がありますが、鏡視下腱板修復術の術後リハビリテーションについてご紹介します。

| 鏡視下腱板修復術後リハビリテーション | |

|---|---|

| 1日~1週 | 疼痛管理(装具装着、良肢位指導) ROM 腱板エクササイズ(等尺性無負荷) |

| 1~3週 | ROM 腱板エクササイズ(等張性) |

| ※3~4週目安に装具除去 | |

| 4〜5週 | 腱板エクササイズ(抵抗) |

| 12週 | 抵抗運動(インナー、アウター) 協調運動 日常生活 トレーニング |

| 6ヶ月 | オーバーヘッド開始 |

| 10ヶ月 | 競技復帰 |

リトルリーガーズショルダーⅠ型、Ⅱ型では1〜2ヶ月で投球再開が可能で、単純X線像での修復も6ヶ月以内に得られることが多いとされています。

しかしⅢ型の場合は上腕骨の成長障害をきたし、健側との比較で上腕骨の短縮が起こるとも言われています。

そのためⅢ型の場合は状態によっては手術を行うこともあります。

5.リハビリの流れ

リハビリでも投球障害肩の診断時と同様にどの投球フェイズでエラーが出現するかを確認する必要があります。

投球動作を改善していくためにはエラーがでている動作よりも前の段階の動きを評価する必要があり、そこを改善することで結果的に疼痛が誘発されていた動作の改善を図ります。

例えば「肘が下がっている投球動作だから肘をあげましょう」ではリハビリとしては不十分なのです。

特に初期コッキング期の肩関節内旋可動域は非常に重要になります。

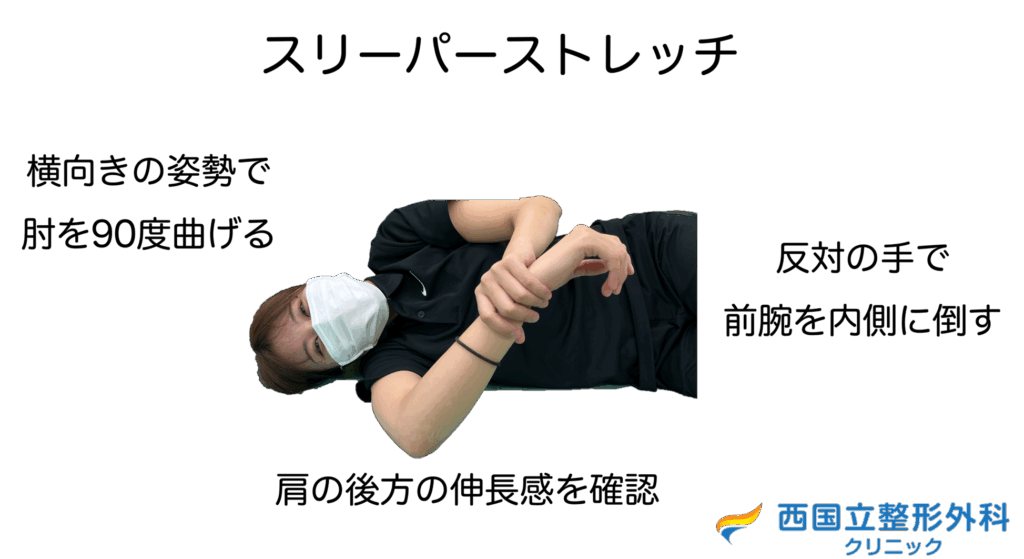

投球動作の繰り返しによって肩後方組織のタイトネスが起こると肩関節内旋制限が起こり、テイクバックの際に肩の過度な水平伸展で代償します。

すると、上腕骨頭の求心位が保持できないためインピンジメントを引き起こしたり、上腕骨近位骨端線へのストレスが増加したりしてこのような障害に陥ってしまうのです。

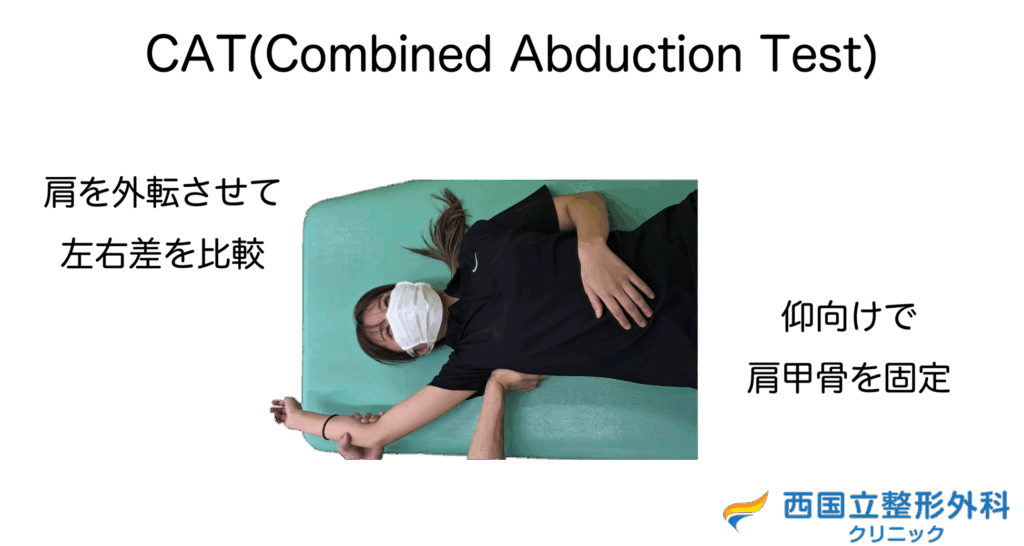

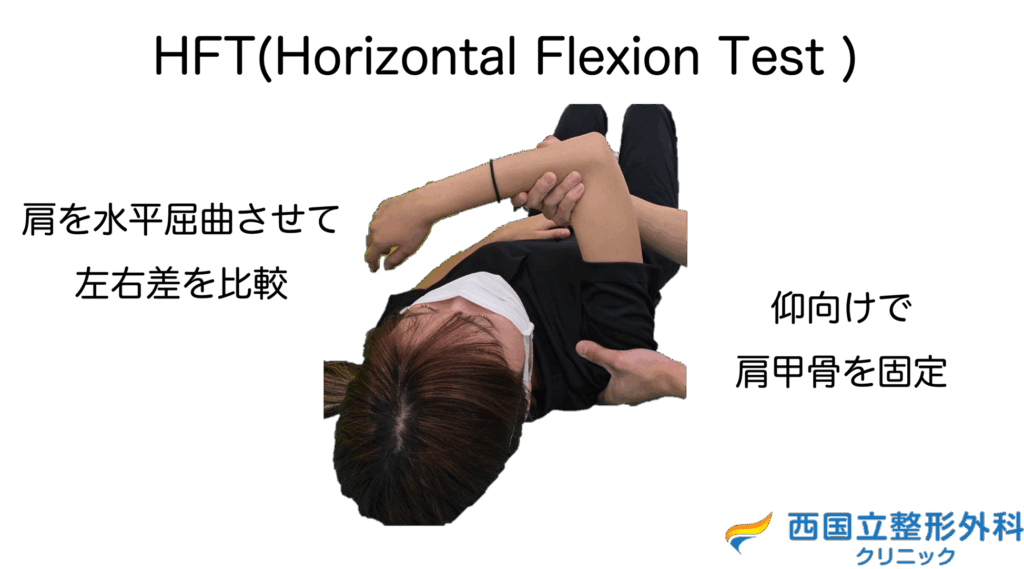

肩関節後方組織のタイトネスは、CAT (Combined Abduction Test)やHFT(Horizontal Flexion Test)で評価をしていきます。

もし制限があればそれぞれの部位に対してストレッチを行っていきます。

さらに投球動作においては股関節の可動域も必要であるため、股関節の制限があればそこに対してもストレッチを行い、可動域制限を改善していく必要があります。

このように投球動作は全身運動であるため肩関節のみならず、股関節も含めて全身的にアプローチをしていくことが大切になるのです。

参考文献

- 整形外科医のための肩関節スポーツ診療のすべて

- 少年野球における上腕骨近位骨端線障害

- 肩関節理学療法マネジメント