~膝の前面が痛くてスポーツができない!その原因はジャンパー膝かも!?~

ジャンパー膝は比較的有名な疾患で、スポーツをやっている人であれば聞いたことがあるようなものだと思います。

しかし腱の病態は複雑で、ストレスを強める要因を排除しつつ、トレーニングを進めていくことが大切です。

Roelsによる分類を基に患部の状態を考慮しつつリハビリを進めていきます。

ここがポイント!ジャンパー膝のまとめ

- ジャンパー膝はバスケットボールやバレーボール、走り幅跳びや高跳びなどのジャンプ系競技に多い

- その他の膝前面部疾患との鑑別診断は重要

- 腱障害に対してはPRPや体外衝撃波が有効

- リハビリでは早期からトレーニングを行うことが重要

目次

- ジャンパー膝とは

- ジャンパー膝の鑑別診断

- ジャンパー膝の診断

- ジャンパー膝の治療

- リハビリの流れ

1. ジャンパー膝とは

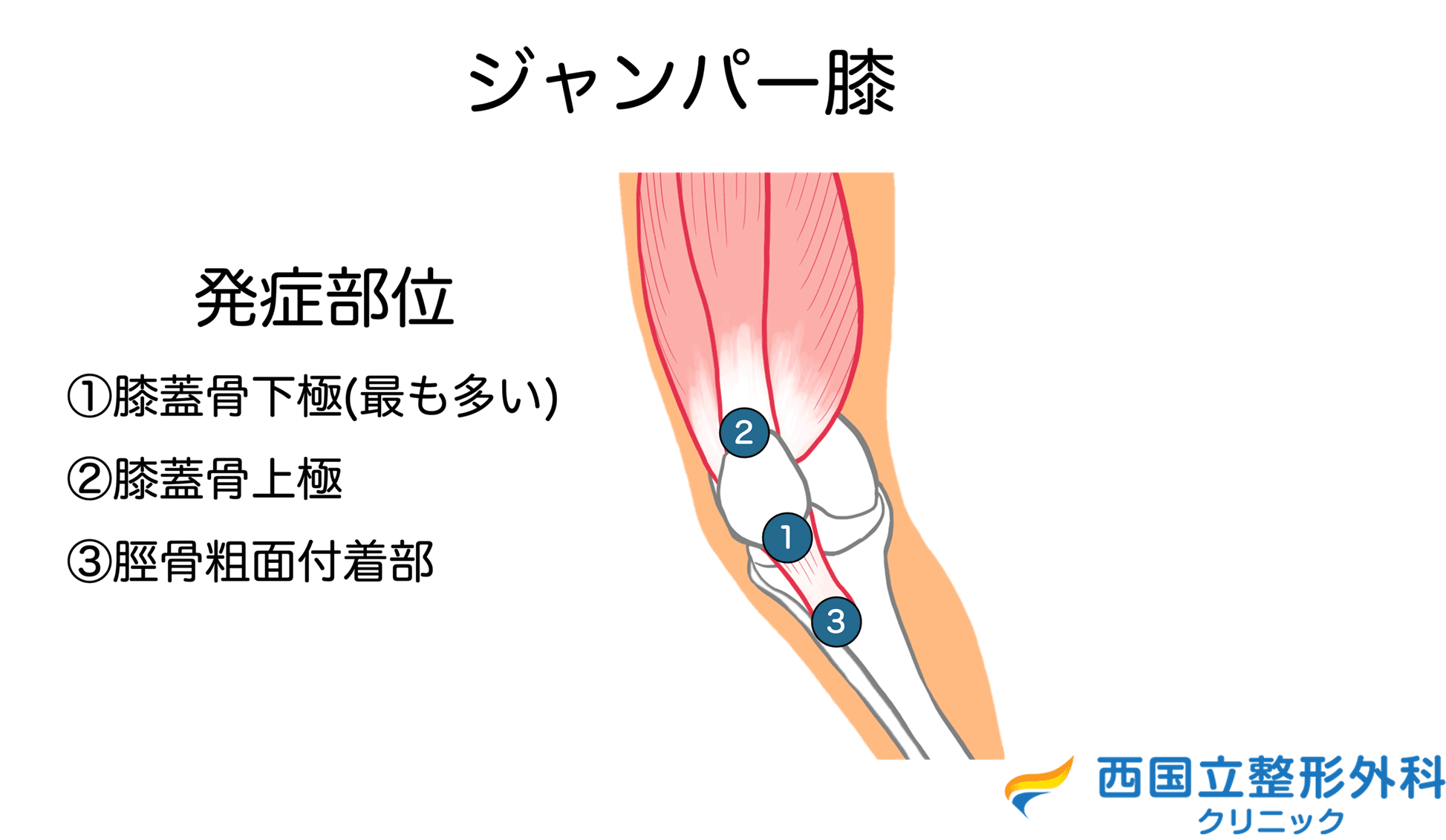

ジャンパー膝は膝伸展機構に過剰な負荷が加わり、膝蓋腱に微小な損傷が生じたものです。

膝蓋腱の微細な損傷が繰り返し生じ、コラーゲン線維の変性をきたし、疼痛も継続してしまうオーバーユースによる慢性障害になります。

膝蓋腱とは膝蓋骨から脛骨粗面を繋ぐ組織で、大腿四頭筋の牽引力を脛骨に伝達するための非常に重要な組織です。

ジャンパー膝はジャンプ、着地、加速、減速といった速度が速く、負荷の高い動作が繰り返し行われることで腱に障害が起こります。

最も障害を受けやすい部位は膝蓋腱が付着する膝蓋骨下極です。

それよりも頻度は少ないものの、大腿四頭筋腱が付着する膝蓋骨上極や膝蓋腱が脛骨粗面に付着する遠位端の部分にも起こります。

ジャンパー膝は一般的にバスケットボールやバレーボール、走り幅跳びや高跳びなどのジャンプ動作の多い競技に好発します。

その他にはサッカーのように急なストップや方向転換するようなスポーツでも生じることがあると言われています。

競技レベルの高い選手に多く、若年層の男性に多いです。

原因としては

- 高い関節弛緩性

- Q-angleの増大

- 膝蓋骨高位

- 膝関節炎の存在

- トレーニング負荷量・頻度が高い

- 選手の競技レベルが高い

- サーフェス(路面)が硬い

などが挙げられています。

2. ジャンパー膝の鑑別診断

鑑別診断としては

- Sinding-Larsen-Johansson(SLJ):シンディング・ラーセン・ヨハンソン病

- 膝蓋下滑液包炎

- 膝蓋骨下極裂離骨折

の3つが主に重要になります。

シンディング・ラーセン・ヨハンソン病(SLJ)

SLJは成長期のスポーツ活動中に発症する、膝蓋骨下極部の骨端症です。

膝蓋腱付着部への牽引ストレスにより、骨端核と周囲の骨・軟骨が障害されます。

成長痛で有名なオスグッドシュラッター病が脛骨粗面に発生するのに対し、SLJは膝蓋骨下極に発生するという違いがあります。

膝蓋下滑液包炎

膝蓋下滑液包炎はその名の通り、膝蓋骨下方にある滑液包の炎症のことを指します。

エコーにて状態を確認することで診断することが可能です。

膝蓋骨下極裂離骨折

膝蓋骨下極裂離骨折は膝蓋骨下極部が、膝蓋腱付着部ごと引き剥がされる外傷性の骨折になります。

ジャンパー膝はよく聞く慢性障害ではありますが、このように他の疾患との鑑別も大変重要です。

3. ジャンパー膝の診断

ジャンパー膝の診断には理学所見と画像所見を組み合わせて行います。

理学所見としては

- 膝蓋骨下極の圧痛

- 膝蓋腱の腫脹

- ハムストリングスや大腿四頭筋のタイトネス

- 膝関節はほぼ正常

- 神経症状が基本的にない

などを確認していきます。

またジャンパー膝の重症度の指標として、Roelsによる分類というものがあり、自覚的症状を指標にして評価をするものです。

| Roelsによる分類 | |

|---|---|

| ステージ1 | 運動前に疼痛なし。運動中も疼痛なく、問題なく運動可能。運動後に疼痛あり。 |

| ステージ2 | 運動前に疼痛あり。ウォーミングアップで疼痛が消失し運動は可能。運動中に疲労が溜まると疼痛出現。 |

| ステージ3 | 運動前に疼痛があり。運動が不可能。 |

| ステージ4 | 膝蓋腱の断裂がある。 |

画像所見はゴールドスタンダードの診断ツールというものは確立されていないため、各病院によってエコーやMRIのいずれかが使用されます。

エコー

エコーの方がMRIと比較して安価であり、膝関節を動かしながら腱の動態を確認できることも良いと言われています。

エコーで腱を描出すると病変の進行程度を評価することができます。

| 初期 | 腱の線維構造(fibrillar pattern)は正常だが腱が腫大している |

| 進行期 | fibrillar patternの消失、腱の内部に低エコー(腱の損傷や炎症を示唆する所見)がみられる |

| 慢性期 | 腱実質への新生血管の侵入に伴いドプラが陽性(腱の血流が増大)になる |

MRI

MRIでは膝蓋腱の損傷や腱の肥厚、腱の変性を確認することができる反面、細かい線維の描出までは困難です。

X線は腱の状態を把握するのに適したものではありません。

しかし、膝蓋骨下極の骨棘形成や腱の石灰化など、病期が進行してから現われる所見を確認することができます。

4. ジャンパー膝の治療

腱に対しての治療は病期に合わせて運動療法を行うことが非常に大切です。

腱組織に対する負荷があまりにも少なくなってしまうと、腱組織の力学的強度が大幅に損なわれてしまうことが報告されています。

そのため早期の運動療法を行うことが必要です。

近年ではPRP治療と体外衝撃波治療の有効性が示されています。

PRP治療は自分の血液から血小板を高濃度に抽出し、その成長因子を利用して組織修復や炎症抑制を促す再生医療の一種です。

難治性のジャンパー膝に対してはPRPと運動療法を組み合わせることによって、疼痛緩和や機能改善効果が高かったことが報告されています。

体外衝撃波では自由神経終末の変性を起こすことによる疼痛の軽減効果や炎症の抑制、コラーゲン合成の促進効果があると報告されており、腱障害の治療において有効です。

症状が慢性化し改善しにくい場合は手術の適応になります。

手術では変性腱組織を切除し膝蓋骨下極も一部新鮮化するようなオープンの術式か関節鏡視下に同処置をする方法があります。

5.リハビリの流れ

※アキレス腱障害の記事も参考にして頂ければ幸いです

①等尺性トレーニング期

日常生活動作でも痛みがある場合は、特に腱に必要以上の負荷がかからないように運動を制限する必要があります。

ジャンパー膝においては膝蓋骨の後傾、上方偏位のアライメントが関連していると言われているため、そのようなアライメントがある場合は大腿四頭筋の緊張を緩和するようなアプローチも有効です。

運動を制限する一方で、疼痛緩和のためには最大筋力の70%相当の重量での等尺性収縮を45秒間×5セット行い、インターバルは2分に設定して行うことが有効とされています。

エクササイズを実施して24時間後には腱の痛みが強くなっていないか確認することが重要です。

疼痛が増悪していないか、減弱していれば問題ありませんが、もし増悪していた場合はトレーニングの負荷を調節する必要があります。

②高重量トレーニング期

腱の強化をするためにはエクササイズの重量を高めることが重要で、等尺性トレーニング期で述べたように最大筋力の70%以上が基準となります。

等尺性収縮と違って等張性収縮は筋力の強化にも有効で、1日あたり6~8回×4セットを目安に行なっていきます。

腱へのストレスは運動速度に依存するため、トレーニングの速度はゆっくり行うのがポイントです。

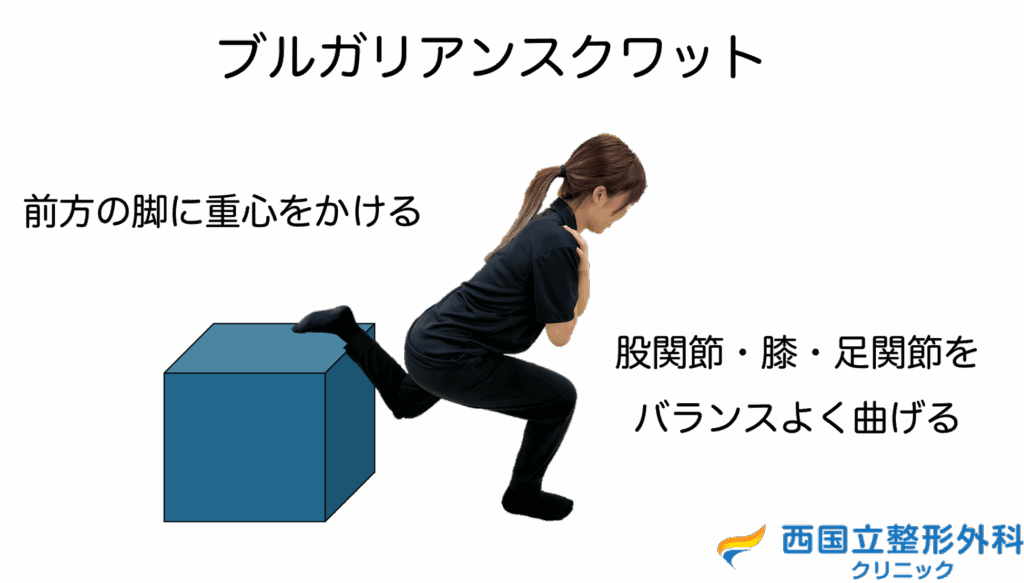

ジャンパー膝においてはスクワットのトレーニングを中心に行っていきます。

スクワットを行う際には後方重心に注意して進めていくことが大切です。

③プライオメトリックトレーニング期

プライメトリックトレーニングとは筋力とコンディショニングを向上させて、大きな力をすばやく生み出す能力を高めるエクササイズのことを指します。

プライメトリックトレーニングは、高重量トレーニング期までよりも速度が速いトレーニングであるため、腱に対する負荷が高まります。

腱に対する負荷が増大することで、腱のコラーゲン線維(腱の構成要素)の合成を促すことができる結果、強度が高まるのですがトレーニング頻度に注意が必要です。

エクササイズ後、約18~36時間の間はコラーゲンの分解が上回っており、その後は72時間くらいまでコラーゲンの合成が増加するタイミングとなります。

ジャンパー膝に対してスクワットジャンプのようなジャンプ動作を中心に行っていきます。

参考文献

- 整形外科医のための膝のスポーツ診療のすべて

- Combined extracorporeal shockwave therapy and exercise for the treatment of tendinopathy: A narrative review

- 軟部組織損傷・障害の病態とリハビリテーション