~膝の前面が痛い!それは成長期に多いオスグットシュラッター病かも!?~

膝前面部痛を起こす疾患は非常に多く、その中でも成長期のスポーツ少年、少女に多い疾患がオスグットシュラッター病です。

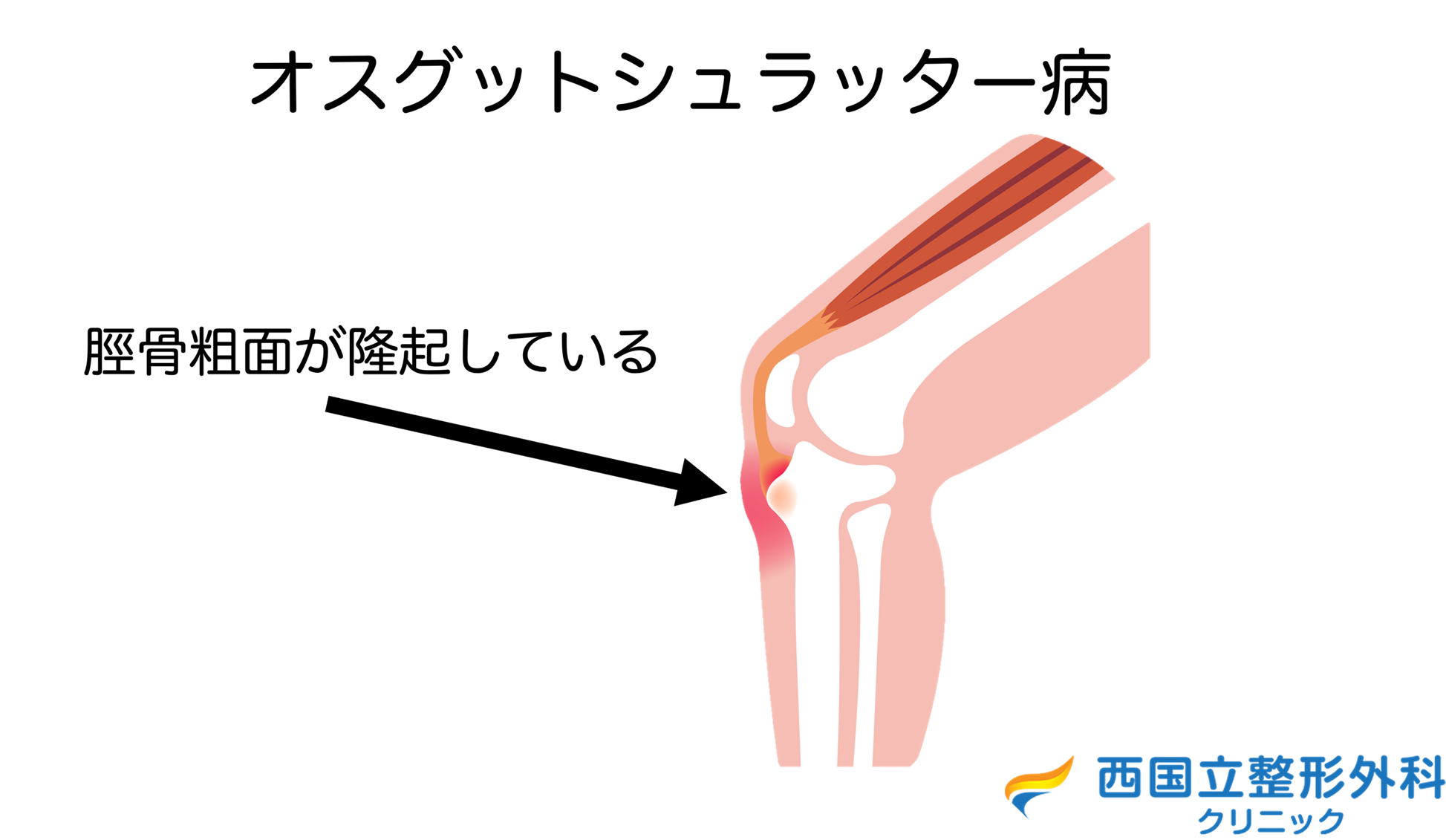

オスグットシュラッター病は脛骨粗面の骨端症のことを指します。

骨がまだ未成熟な状態である小児に多い疾患で、Robert Bayley Osgood、Carl Schlatterという2人の医師により発見されたことからオスグットシュラッター病と名付けられています。

基本的には治療成績が良い保存療法を中心に進めていきます。

ここがポイント!オスグットシュラッター病のまとめ

- オスグットシュラッター病は脛骨粗面の骨端症

- 成長期の小児に多く男児に多い

- 大腿四頭筋の強力な牽引ストレスが発症要因の1つになっている

- 足関節の背屈可動域の改善が重要なポイント

- 基本的には単純X線で診断される

- 競技復帰に向けた動作改善を図ることが大切

目次

- オスグットシュラッター病とは

- オスグットシュラッター病の合併症

- オスグットシュラッター病の診断

- オスグットシュラッター病の治療

- リハビリの流れ

1. オスグットシュラッター病とは

オスグットシュラッター病は脛骨粗面の骨端症のことを指します。

怪我の名前や重症度の分類方法などは、発見者の名前がつけられることが多く、1903年にRobert Bayley Osgood、Carl Schlatterという2人の医師がそれぞれ発表をしたため、2人の名前をとりOsgood Schlatter病と名付けられたそうです。

8~12歳の女児、12~15歳の男児が好発年齢で、スポーツをしている7~10%に発生すると言われています。

この男女で好発年齢が異なる理由としては、脛骨粗面の骨成熟のタイミングが異なることが挙げられています。

男児よりも女児の方がおおよそ2年早く骨成熟すると言われており、骨化が起これば脛骨粗面が牽引ストレスで剥離するということはほとんど無くなるため、女児がより好発年齢が早いのです。

男女比は14:1で男児の方が多いと言われています。

発症要因は膝蓋腱を介した大腿四頭筋による脛骨粗面に対しての持続的な牽引力が原因だとされています。

オスグットシュラッター病の主な危険因子としては、

- 両脚の柔軟性の低下

- 支持足の内縦アーチの高さ(アーチが高いほどリスクが増加)

- シーバー病(踵骨の骨端症)の過去の診断

- 足関節背屈角度が10度以下

- 脛骨(スネ)外旋の増加

- 外反膝と回内足の同時発生

などが挙げられており、膝関節はもちろんのこと足関節も大きく関与します。

そのためリハビリでは足関節に対する介入も同時に進めていくことが大変重要です。

2. オスグットシュラッター病の合併症

合併症とは異なりますが鑑別すべき疾患がいくつかあります。

オスグットシュラッター病は膝前面部の疼痛が主訴であるため、その他の膝前面に疼痛を引き起こす疾患には注意が必要です。

具体的にはジャンパー膝やSinding-Larsen-Johansson(SLJ):シンディング・ラーセン・ヨハンソン病などがあります。

SLJは成長期のスポーツ活動中に発症する、膝蓋骨下極部の骨端症です

膝蓋腱付着部への牽引ストレスにより、骨端核と周囲の骨・軟骨が障害されます。

成長痛で有名なオスグッドシュラッター病が脛骨粗面に発生するのに対し、SLJは膝蓋骨下極に発生するという違いがあります。

ジャンパー膝は膝蓋腱の炎症や腱の変性が起こる疾患です。

ただ小児の場合は腱組織よりも成長軟骨の方が脆弱な組織であるため、ジャンパー膝の方がオスグットシュラッター病よりも好発年齢が高い傾向にあります。

このようにジャンパー膝やシンディング・ラーセン・ヨハンソン病との鑑別が大変重要です。

3. オスグットシュラッター病の診断

オスグットシュラッター病は単純X線で診断されます。

X線では脛骨粗面骨化核の不整、隆起、分離、遊離などがみられます。

| X線による重症度分類 | |

|---|---|

| グレード1 | 脛骨粗面の隆起またはわずかな隆起 |

| グレード2 | 脛骨粗面の透亮像 |

| グレード3 | 脛骨粗面の分節化、遊離骨片 |

またEhrenborgは脛骨粗面の成長段階をX線で4段階分けています。

①骨化核の出現していないcartilagenousstag

②骨化核の出現したapophysealstage

③骨化核が脛骨のepiphysisと癒合し舌状の骨形成をしたepiphysealstage

④骨端核の閉鎖したbonystage

これを指標にすることで、現在脛骨粗面の成長段階が把握できるため、適宜確認をする必要があります。

基本は単純X線による分類ですが、MRIによる診断が行われるケースがあります。

| MRIによる重症度分類 | |

|---|---|

| 正常 | 異常所見なし |

| 早期 | 脛骨粗面の二次骨化中心に剥離した部分がない 二次骨化中心周囲に炎症が存在する |

| 進行期 | 脛骨粗面進行期 二次骨化中心から部分的な軟骨の剥離が存在する |

| 終末期 | 分離した骨片が存在する |

| 治癒期 | 脛骨粗面の骨化が完了している |

4. オスグットシュラッター病の治療

オスグットシュラッター病は通常安静による時間経過で症状が軽減していきます。

ほとんどの患者が通常回復すると言われており、骨成熟し骨化していくことで改善していくことから保存療法が基本です。

保存的治療を受けた人の約90%が約1年で症状から完全に回復したが、筋力レベルと機能障害は時間の経過とともに維持される可能性があるとも報告されています。

治療戦略としては

- 身体活動の減少

- アイシング

- リハビリテーション

- 装具の使用(膝蓋腱を圧迫して付着部への牽引負荷を軽減する)

- トレーニングおよび競技前後のウォームアップおよびクールダウン

などが挙げられています。

一部の報告では、ハムストリング、腓腹筋、腸脛靱帯の柔軟性を改善することを推奨しています。

同部位のストレッチを行うことで脛骨粗面への牽引ストレスを減少させることができると考えられます。

まれではありますが、オスグットシュラッター病で手術を行うこともあります。

他の治療法で効果がなかった場合、および骨化が完了した後に骨片が膝蓋腱内、腱外に残ってる場合のみ適応となります。

5.リハビリの流れ

オスグットシュラッター病は12週で80%、12ヶ月後で90%の治療が成功したと言われていて、12 週後に16%、6ヶ月後には67%がスポーツに復帰したと報告されています。

リハビリでは、治療の項目でも述べたように基本的には運動量のコントロールが重要です。

特に走る、ジャンプ、方向転換動作などの活動を制限もしくは一時的に休息を取るようにします。

代わりの運動として負荷の少ない水泳やバイクにすることも検討します。

もちろんこれらも疼痛や炎症状態に応じてコントロールする必要があります。

疼痛が強い時期には大腿四頭筋の緊張を軽減させるような徒手療法やフォームローラーなどを用いたケアが有効です。

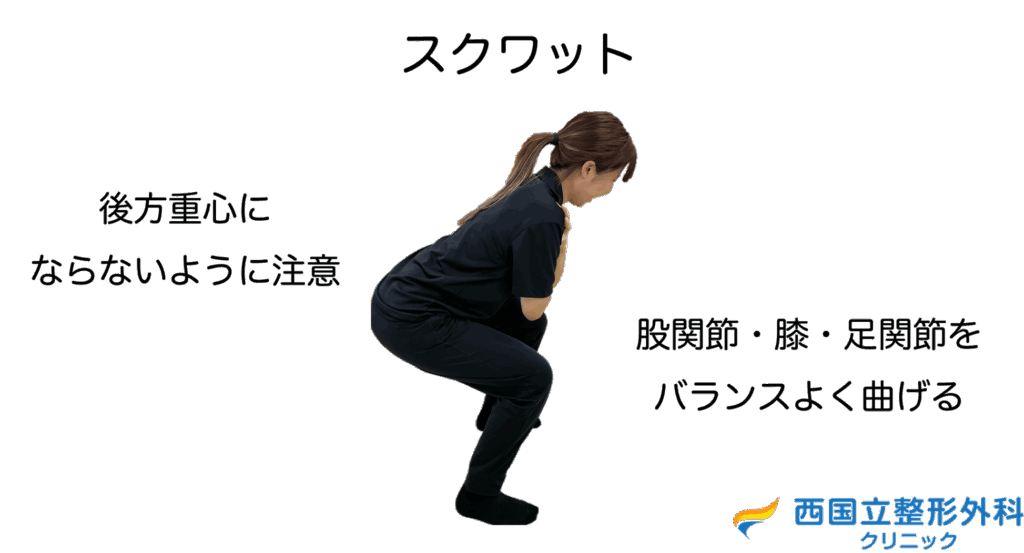

脛骨粗面に対する負荷の増大はスクワットのフォームで考えると非常に理解がしやすいです。

重心位置が膝関節よりも後方に行けば行くほど大腿四頭筋に対する負荷が増大し、前方に行けば行くほどハムストリングにかかる負荷が増大します。

このように動作のエラーは脛骨粗面にかかるストレスを増大させる可能性があるため、フォームの修正も必要になります。

フォーム修正のためには足関節、股関節の可動域が重要で、可動域の制限が強まると代償動作を助長します。

足関節背屈可動域の改善には下腿三頭筋のストレッチ、股関節屈曲可動域の改善には大殿筋やハムストリングのストレッチなどを行います。

ストレッチは1回15秒以上、1日2分以上行うことで柔軟性が向上することが報告されているため、おおよその目安にしてください。

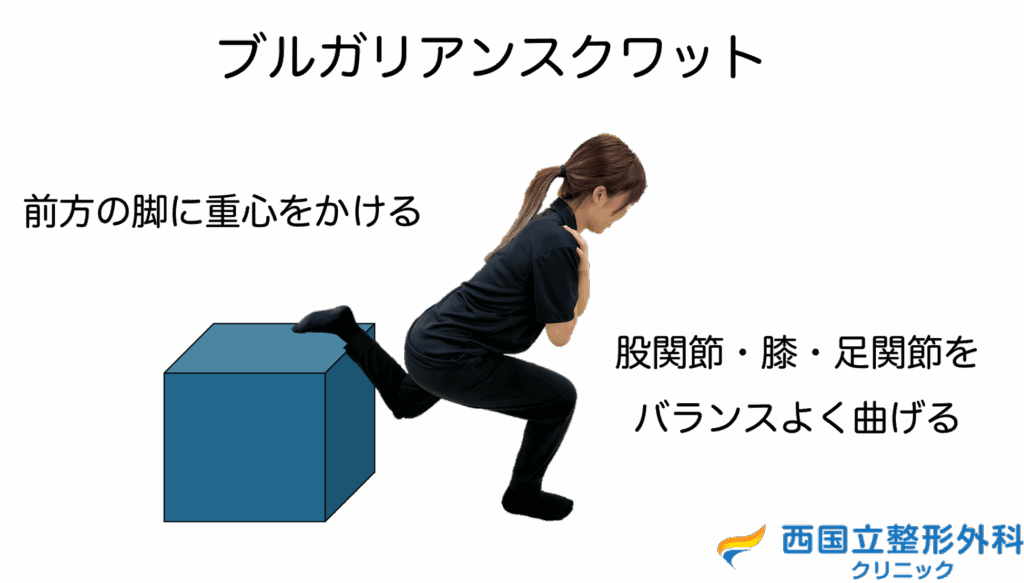

フォームの修正がある程度できたら、同時に良好なフォーム獲得のための学習を進めていきます。

両足のスクワットからスプリットスクワット、ブルガリアンスクワット、片足スクワットと徐々に難易度を上げて競技に合わせた強度へと変化させます。

スクワット動作を基本として、競技動作復帰のためには切り返し動作などの動作の練習も大変重要です。

バスケットボールやサッカーなどのフィールド競技においては欠かせないスキルになるので、こちらもリハビリで行っていく必要があります。

参考文献

- Osgood-Schlatter Disease: Appearance, Diagnosis and Treatment: A Narrative Review

- 整形外科医のための膝のスポーツ診療のすべて

- Relationship between the clinical findings and radiographic severity in Osgood–Schlatter disease

- Magnetic resonance imagingof Osgood-Schlatter disease: the course of the disease