~起床時の1歩目で足裏が痛い!それは足底腱膜炎かも!?~

足底腱膜炎は足底腱膜の付着部(踵の辺り)に痛みが生じる疾患です。

足部のアーチ構造とも関連があり、アーチが低下してしまっていると足底部にかかるストレスも増大します。

起床時の1歩目や長時間の歩行、長時間の座位後に生じる動き始めの疼痛があれば足底腱膜炎を疑います。

難治性の場合は収束型の体外衝撃波治療や手術を行うことがあります。

ここがポイント!足底腱膜炎のまとめ

- 足底腱膜炎は40代~60代に多い踵骨付近に疼痛が起こる疾患

- 難治性の場合は体外衝撃波治療や動注治療を行うことがある

- エコーを使用すると侵襲がなく、簡便に診断が可能

- 鑑別診断にはMRIが有効

目次

- 足底腱膜とは

- 足底腱膜炎の合併症

- 足底腱膜炎の診断

- 足底腱膜炎の治療

- リハビリの流れ

1. 足底腱膜炎とは

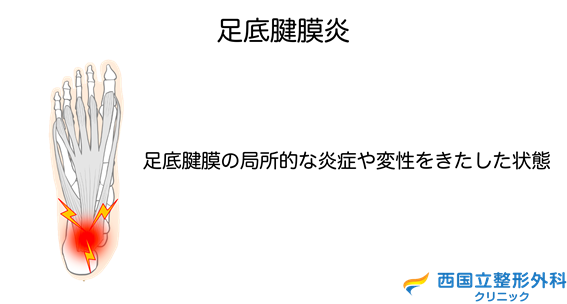

足底腱膜炎は足底腱膜の局所的な炎症や変性をきたした状態であると定義されています。

しかし近年では、炎症ではなく難治性の有痛性変性病態が主体であると言われており、欧米では『足底腱膜症』と呼ばれるようになってきているそうです。

用語として『足底筋膜』というものも聞いたことがあるかもしれませんが、国際的にみても日本国内でみても『足底腱膜』が採用されています。

そのため日本整形外科学会でも『足底腱膜炎』という言葉が採用されており、正式名称と言われています。

足底腱膜を解剖学な視点で見ると、内側、中央、外側と3つの線維束に分かれています。

線維の中で中央線維が最も強くストレスを受けた際に痛みも発生しやすいと考えられています。

病変は踵骨付着部付近が最も多く(付着部型)、約1/3の症例においては腱膜実質部に病変があると報告されています。

足底腱膜炎は40~60代に多く、踵部痛を発生させる疾患の中で最も頻度が高いと言われており、アメリカでは年間200万人が罹患するとも言われています。

足底腱膜炎の特徴的な症状として

- 朝一歩目に激痛が生じる(First Step Pain)

- 長時間の座位後に疼痛が生じる

- 踵骨内側突起周囲の圧痛が強い

- しばらく歩行を続けるうちに改善がみられるが、歩行距離・時間が長くなるにつれて踵部の疼痛が増悪する

などがあります。

2. 足底腱膜炎の合併症

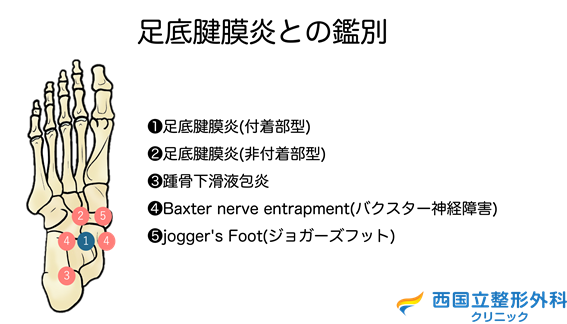

合併症とは異なりますが、足底腱膜炎と鑑別をすることも非常に重要です。

神経絞扼性障害

足底に向かう末梢神経が絞扼され、痺れるような痛みを伴う疾患です。

特に足底の末梢神経障害は、足根管症候群やBaxter nerve entrapment(バクスター神経障害)、jogger’s Foot(ジョガーズフット)などがあります。

踵骨疲労骨折

踵骨疲労骨折はオーバーユースが原因で起こる不完全骨折です。

重症例では単純X線検査でも所見がみられるが、早期発見にはMRIが必要になります。

踵部脂肪体炎

高齢者に多く、皮下脂肪の菲薄化により足底部の弾性が失われた状態になります。

足底腱膜炎と異なるのはfirst step painが乏しいことです。

足底線維腫症(Ledderhose病)

足底腱膜に生じる良性増殖性腫瘍です。

30~50代の男性に多く、約25%は両側性にみられると言われています。

糖尿病、アルコール依存症、てんかん患者に生じやすいと言われていて、 約半数に家族歴があり遺伝的要因が関与していると報告されています。

3. 足底腱膜炎の診断

足底腱膜炎の診断は臨床所見および画像所見によって行われます。

臨床所見によりある程度の診断は可能ですが、足底部ならびに踵骨周辺の痛みの原因が複数あるため、鑑別のためにも画像所見も大変重要です。

単純X線検査では、扁平足や踵骨内外反などの形態異常の評価が可能で、その他には足底腱膜の付着部である踵骨底面部の骨棘の有無も判断ができます。

扁平足と足底腱膜炎は関連があるとも報告されているため、単純X線で足部アライメントを観察することも重要になります。

MRIでは肥厚した腱膜や変性による腱内の信号変化がみられます。

またMRIは他の疾患との鑑別にも有用であるため、難治例ではMRIにて患部周辺の状態を評価することが重要です。

一方、エコー検査は非常に簡便に足底腱膜の状態を評価することができます。

足底腱膜炎では腱膜の肥厚や低エコー像などの所見がみられます。

健常例では足底腱膜の厚みは2~4mm程度と言われていますが、足底腱膜炎では5~7mmに肥厚していることが多く見られます。

4. 足底腱膜炎の治療

当院では以下のような治療を行なっています。

特に集束型衝撃波治療は、難治性足底腱膜炎(6ヵ月以上の保存療法を受けても改善がみられない場合のみ)に対して保険適用となっています。

衝撃波治療は自由神経終末の破壊による除痛作用と細胞を直接刺激することにより血管新生・組織修復を促す作用があるとされています。

保存療法にて軽快はみられると言われていますが、6~12ヵ月の保存治療後も疼痛が続く場合には手術を考慮します。

5.リハビリの流れ

足底腱膜炎の介入は一般的に保存療法が主体となります。

リハビリの中では主に運動療法を中心に説明をします。

運動療法の中でまず重要になるのはストレッチで、特にアキレス腱、足底腱膜を中心が重要です。

アキレス腱のストレッチがなぜ効果的かというと、足底腱膜とアキレス腱が踵骨を介して連続しているからです。

特に腓腹筋内側頭は8~25%の割合で足底腱膜と線維連結をしていることが報告されており、腓腹筋の緊張が直接的に足底腱膜の緊張状態に影響を及ぼします。

そのため、腓腹筋内側頭の緊張やアキレス腱を構成する筋の緊張が高まることで、足底腱膜に対してストレスがかかると推測できます。

腓腹筋のタイトネス評価は、Silfverskiöld test(シルヴェルスキオルドテスト)を行います。

膝伸展位での足関節背屈可動域と膝関節屈曲位での背屈可動域を評価し、膝屈曲位で可動域が改善すれば腓腹筋のタイトネスがあると判断します。

腓腹筋のタイトネスがあればリハビリでは腓腹筋のストレッチをしっかりと行っていく必要があります。

腓腹筋内側頭のストレッチを選択的に行う場合は、膝伸展位で足関節背屈と内反を組み合わせることにより、腓腹筋外側頭と比較して筋束長が有意に増加したと報告されています。

トレーニングでは足底の内側縦アーチ改善のためにショートフットエクササイズで足部の内在筋を鍛えたり、Calf raise:カーフレイズ(爪先立ち運動)でふくらはぎの筋肉を鍛えます。

Calf raiseでふくらはぎを鍛えるためには足を30度内転位にした状態で行うと、筋活動が高まるという報告があるため、その肢位で行うことが有効です。

参考文献

- Plantar fascia-specific stretching exercise improves outcomes in patients with chronic plantar fasciitis. A prospective clinical trial with two-year follow-up

- Plantar fascia anatomy and its relationship with Achilles tendon and paratenon

- 整形外科医のための足のスポーツ診療のすべて

- 腓腹筋内側頭の効果的・選択的ストレッチング方法の考案