~足首の前面がつまる…足首の前面が痛い!それは変形性足関節症かも?~

変形性足関節症は関節軟骨が摩耗して骨硬化や骨棘増生を起こす疾患です。 足関節の前面でインピンジメント(衝突)が起きることで疼痛をきたしたり、足関節前面の腱にストレスを与えることで疼痛を引き起こします。

変形が高度になり疼痛が強くなったり、日常生活に支障をきたしたりする場合は手術を行うことがあります。

ここがポイント!股関節唇損傷のまとめ

- 変形性足関節症には一次性と二次性がある

- 日本人は欧米人と比較して一次性の割合が比較的高い

- 股関節唇は基本的に保存療法が適応となる

- 基本的には単純X線で診断をする

- 疼痛や変形が高度な場合は手術が適応となることがある

- リハビリでは足関節のインピンジメント(衝突)減少のために可動域訓練を行う

目次

- 変形性足関節症とは

- 変形性足関節症の診断

- 変形性足関節症の治療

- リハビリの流れ

1.変形性足関節症とは

変形性関節症とは関節軟骨が摩耗して骨硬化などを起こし、反応性に骨棘などが生じる変性疾患です。

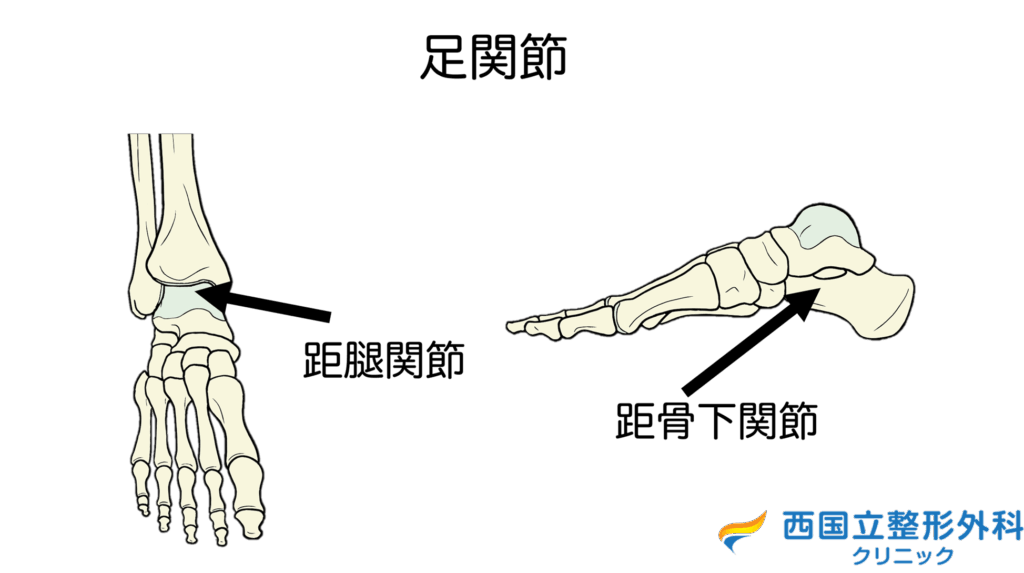

その変性が距腿関節に生じたものを変形性足関節症と呼びます。

距腿関節は脛骨と腓骨、距骨で構成される関節で、一軸性の可動性を持つ関節です。

変形性関節症は一次性と二次性に分けられます。

| 一次性 | 明らかな原因疾患を有さないもの |

|---|---|

| 二次性 | 捻挫や骨折などの外傷や関節リウマチ、血友病などの何らかの原因疾患を有するもの |

上記のような形で定義されています。

欧米では二次性が90%以上で外傷後の割合が70%以上と報告されています。

一方日本では、一次性の割合が28%と比較的高く、その原因に先天的な関節形成不全が関与しているという可能性が示されています。

二次性の原因として最も頻度が高いと思われているものは、内反捻挫による足関節外側靭帯損傷です。

足関節外側靭帯損傷後の20~40%に慢性足関節外側不安定症が残存するといわれており、繰り返しの捻挫や異常な関節運動による影響で軟骨負荷が増大すると考えられます。

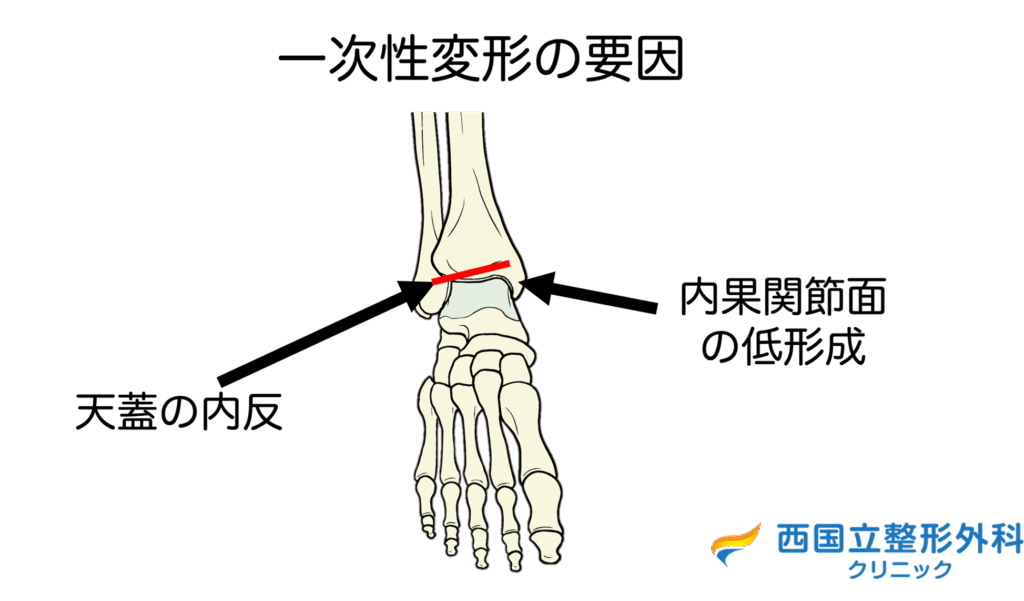

一次性、二次性の他に変形性足関節症は内反型と外反型に分類することができます。

一般的には内反型が圧倒的に多いとされています。

それは先天的な関節の状態に影響を受けるからです。

- 脛骨下端関節面(天蓋)の内反

- 前方かぶり不足

- 内果関節面の低形成

上記のような状態が先天的にある場合、変形性足関節症が起こりやすいとされています。

まれに外反型が起こり、それには外反扁平足を伴うと言われています。

2.変形性足関節症の診断

変形性足関節症の主な診断は単純X線を基に行います。

その他にCTやMRIも行うことがあります。

単純X線は2方向撮影が通常ですが、果部関節面を均等に写すためには足部10°内旋位で撮影をするMotise viewが有用であるとされています。

単純X線による変形性足関節症のグレードを以下の表で示します。

| 高倉・田中分類 | |

|---|---|

| 1期 | 骨硬化、骨棘のみ |

| 2期 | 内果関節部の関節裂隙狭小化 |

| 3a期 | 内果関節部の関節裂隙消失 |

| 3b期 | 内果関節部と天蓋内側部の関節裂隙消失 |

| 4期 | 天蓋全体の関節裂隙消失 |

変形性足関節症の初期症状は、内果関節面の圧痛や歩行時痛が多いと言われています。

また脛骨天蓋や距骨滑車に骨棘形成を認めるものは、背屈時にインピンジメントによる疼痛や底屈時には伸筋腱などの軟部組織に対する刺激による疼痛も発生することがあります。

CT検査では1回の検査で距舟関節や距骨下関節などの隣接関節も同時に撮影することが可能です。

足関節周囲に生じた骨棘や軟骨下骨嚢胞の形態まで正確に把握できるため、手術を検討している症例においては必須の検査となります。

MRIはX線やCTでは評価が困難な骨軟骨病変や腱、靱帯の描出が可能です。

また、骨髄異常像BML(Bone Marrow Lesion)の描出も可能で、どの領域まで損傷が及んでいるのかも分かります。

変形性膝関節症の患者を対象にした研究にはなりますが、疼痛を有する人の約80%でBMLを有しているという報告があり、疼痛との関連も示唆されます。

3.変形性足関節症の治療

変形性足関節症に対する治療としては、保存療法に該当する生活指導や薬物療法、装具療法、運動療法と観血的治療の2つに大別されます。

生活指導では肥満の改善がポイントになります。

運動器疾患と肥満の関連性は高いと考えられているため、食生活の改善と足関節に負担がかからない範囲での運動を行っていきます。

疼痛が強い場合は内服の治療や注射の治療も併用していきます。

装具療法では、サポーターで足関節を固定するようにしたり、インソールを用いたりすることで患部にかかるストレスを減少させます。

変形性足関節症では関節の内側にストレスが集中していることが問題と考えられているため、外側wedgeなどを用いて足底の外側をサポートし、内側に集中していたストレスを分散させることが重要です。

もちろん外側だけを持ち上げれば良い訳ではないので、足底のアーチ全体をバランスよくサポートしていくことが大切になります。

観血的治療の適応は高倉・田中分類で行われます。 特に2期以降は観血的治療が適応となり、術式を決定する上でも広く用いられています。

観血的治療の方法としては

- 関節鏡を用いた滑膜切除や骨棘切除

- 下位脛骨骨切り術

- 足関節固定術

- 人工足関節全置換術

などが行われます。

②下位脛骨骨切り術

脛骨骨切り術では、関節面の内反を矯正する手術方法で骨切り後は脛骨をプレートで固定し、腓骨はKirschner鋼線を挿入して骨の安定性を図ります。

関節面を修正するために開大した部分には人工骨を挿入します。

③足関節固定術

足関節固定術は3期bや4期の末期患者の中でも活動性が高い患者が適応となります。 足関節の内・外反が徒手的に中間位まで矯正できれば関節鏡を用いた固定術、骨棘の増生による高度変形がある場合は観血的固定術で行います。 術後は約5週間の免荷を行い、3週を過ぎるころから部分荷重を開始し徐々に荷重量を増加させます。

採骨部近位での疲労骨折に注意して経過観察を行うことが非常に重要です。

④人工足関節全置換術

人工足関節全置換術は高齢で術後の機能回復を速やかに期待する場合に選択される方法です。

人工足関節全置換術後は身体機能、日常生活機能、社会生活機能など全ての面において良好な経過を示しています。

4.リハビリの流れ

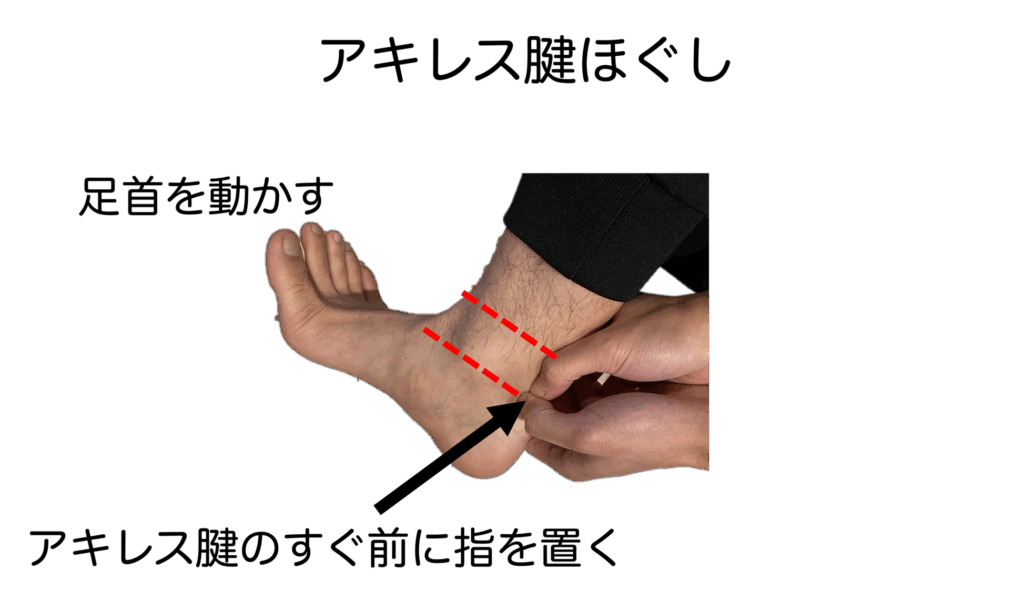

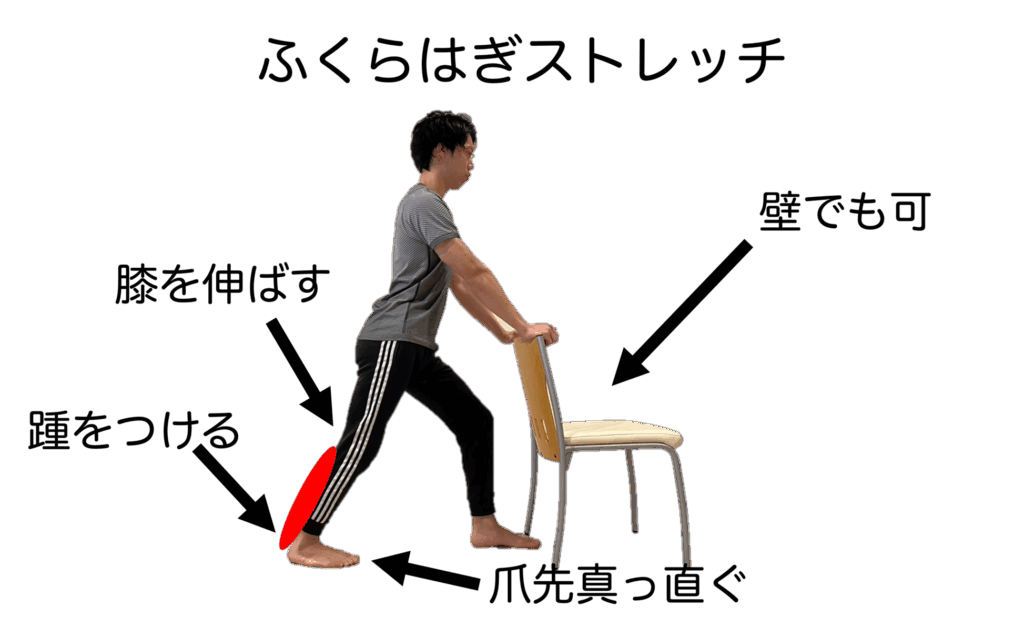

リハビリでは足関節の可動域を改善させることが非常に重要です。

変形性足関節症においては、関節裂隙が狭小化しているため足関節前方のインピンジメントを引き起こしやすくなります。

そのため足関節後方組織の柔軟性を改善させることで、背屈動作をスムーズに行うことができるようになります。

また非荷重位と荷重位の可動域は必ずしも相関しないということが報告されています。

非荷重位で可動域を改善した後は荷重位での可動域も評価し改善を図っていく必要があるのです。

荷重位では距腿関節のみらなず、距骨下関節の可動域を評価し必要に応じて可動域改善のアプローチを行います。

距骨下関節の可動域を改善するためには屈筋支帯のリリースが効果的です。

参考文献

- 実践足の保存療法 手術の前にすべきこと

- 変形性足関節症進行期から末期症例の手術:遠位脛骨斜め骨切り術

- 変形性足関節症に対する治療戦略