~走っていると脛の内側が痛い!それはシンスプリント(MTSS)かも!?~

シンスプリントは下腿内側の痛みが主訴で、ランナーなどの長距離を走る人に非常に多い疾患です。

特に足部・足関節の状態が関連していて、可動域や筋力低下はMTSSの発症につながる可能性があります。

運動中のみの症状から日常生活でも疼痛が出現するようであれば疲労骨折も視野に入れて医師に相談をすることが大切です。

ここがポイント!シンスプリントのまとめ

- シンスプリントは下腿内側の痛みが主訴となる

- 症状が増悪している場合は疲労骨折の可能性もある

- ランナーなどに多い疾患である

- 筋膜の繰り返しの牽引ストレスが原因と考えられている

- アーチのサポートを含めた足部、足関節の運動療法が大切

目次

- シンスプリントとは

- シンスプリントの合併症

- シンスプリントの診断

- シンスプリントの治療

- リハビリの流れ

1.シンスプリントとは

シンスプリントは、シン(shin)は脛(すね)、スプリント(sprint)は疾走という意味があり、シンスプリントは疾走という意味であり、シンスプリントは失踪による脛の痛みということで名付けられました。

しかし、シンスプリント自体に本質的に用語しては無意味であるとして、Medial tibial stress syndrome(以下,MTSS)、脛骨内側ストレス症候群として定義などを含めて使用されるようになってきました。

1980年代に初出後、1990年代~2000年代にかけて文献数が増え、21世紀に入って広く定着するようになったと言われています。

定義は『虚血性疾患や疲労骨折による痛みを除く,運動中に生じる雁骨後内側縁に沿った痛み』です。

本記事でも近年の流れに従い、シンスプリントではなくMTSSという言葉を用いて説明をしていきます。

下腿におけるランニング障害の有病率は20.1%と膝関節についで多く、MTSSの有病率が最も多いと言われています。

さらにサッカー関連の障害全体の18.5%を占めていると報告されています。

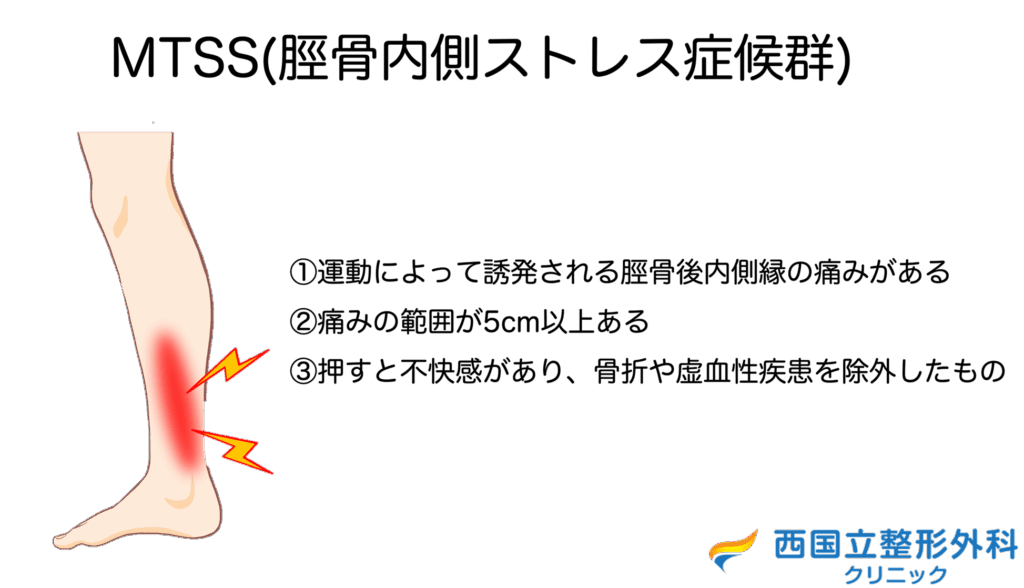

MTSSは

- 運動によって誘発される脛骨後内側縁の痛みがある

- 痛みの範囲が5cm以上ある

- 押すと不快感があり、骨折や虚血性疾患を除外したもの

という上記の所見があると言われているため、それらを確認していく必要があります。

MTSS発症メカニズムとして『牽引理論(traction theory)』が支持されており、下腿内側に付着する筋の影響が考えられてきました。

しかし、疼痛が発生しやすい脛骨遠位1/2に筋肉が付着していないことが分かり、筋による直接の牽引は否定されたのです。

その後、深部筋膜が広く付着していることが分かり、筋が直接牽引しているのではなく、筋膜を引っ張ることにより関節的に影響を与えていることが考えられるようになりました。

危険因子としては大きく3つあります。

内因性力学的要因

MTSSを発症した人たちは内側の足底圧が上昇していたと言われています。

さらには歩行中に踵中央での接地、足部過外転、後足部過回内方向への運動の増加も見られています。

つまり、総じて足部内側に体重がかかりやすくなり、後脛骨筋やヒラメ筋に対して伸長ストレスがかかりやすいということが考えられます。

ホルモン要因

アスリートにおいては、女性の方が男性よりもMTSSの発症率が高いとされています。

男性と女性ではホルモンバランスが異なるため、それによる影響が考えられます。

外因性力学的要因

大学生アスリートを対象にしたランニングシューズの使用期間とMTSS発症との関連を調べた報告では、特に大きな関連性はなかったとされています。

そのため、ランニングシューズの使用期間は関連がないと考えられています。

ただし靴のソールが削れた状態で走っていれば、地面が傾いた状態で走っているような物で負荷のかかり方は変化すると予測できます。

2.シンスプリントの合併症

合併症とはまた異なった視点となりますが、MTSSの症状が悪化すると下腿の疲労骨折につながることがあります。

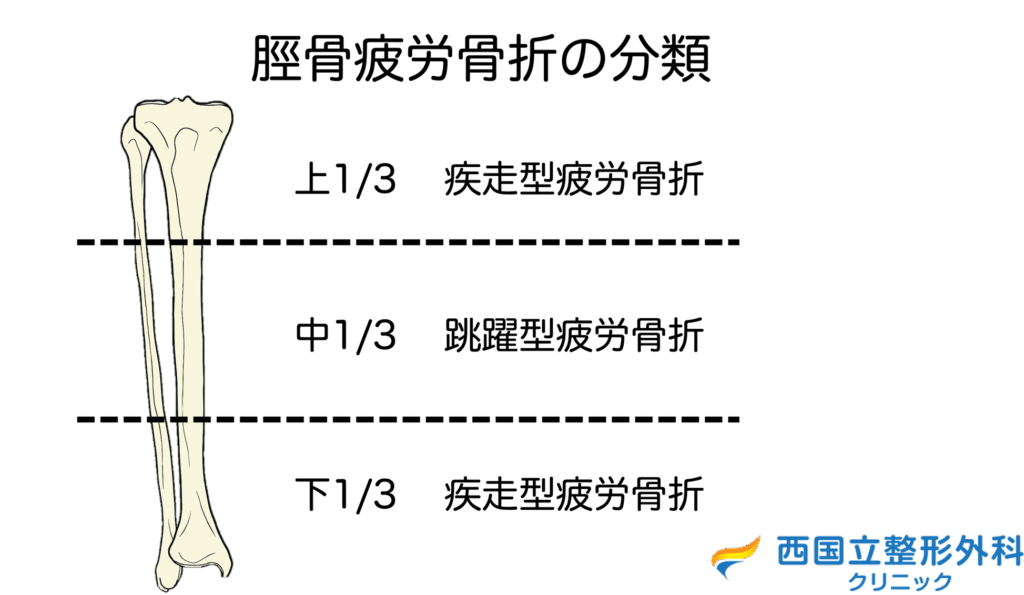

脛骨の疲労骨折は跳躍型と疾走型に分けることができ、疾走型は脛骨の上1/3、下1/3に起こるもので、跳躍型は中1/3に発生するものを指します。

後述しますが疲労骨折は早期の場合X線では分からないため、MRIが必要となります。

スポーツ活動をした後にのみ痛くなるという症状から段々と悪化し、日常生活動作での疼痛、特に階段昇降で増悪するような場合はすぐに医師に相談するようにしましょう。

3.シンスプリントの診断

MTSSの診断にはX線及びMRIを用います。

X線は重症度が高くなった場合のみしか分からないため、MRIが有用です。

MRIによる重症度分類は

| グレード | 骨膜浮腫 | 骨髄浮腫 | |

|---|---|---|---|

| T2強調画像 | T2強調画像 | T1強調画像 | |

| 1 | 軽度~中等度 | 正常 | 正常 |

| 2 | 中等度~重度 | 浮腫あり | 正常 |

| 3 | 中等度~重度 | 浮腫あり | 浮腫あり |

| 4 | 中等度~重度 | 明らかな骨折線あり | |

上記のような所見として確認することができます。

| グレード | X線骨膜反応 | |

|---|---|---|

| 初期 | 4週後 | |

| 1 | 反応なし | 反応なし |

| 2 | 反応なし | 反応あり |

| 3 | 反応あり | – |

X線の場合はMRIと異なり、ある程度病気が進行した状態じゃなければ分かりません。

そのため疲労骨折の早期診断にはMRIが有効になるのです。

臨床的な評価としては

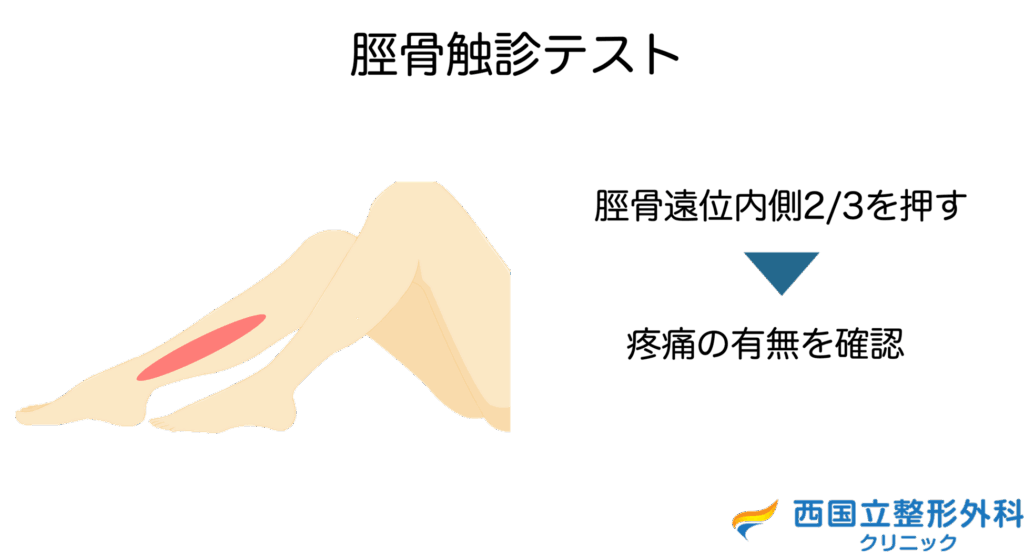

- Shin palpation test(SPT):脛骨触診テスト

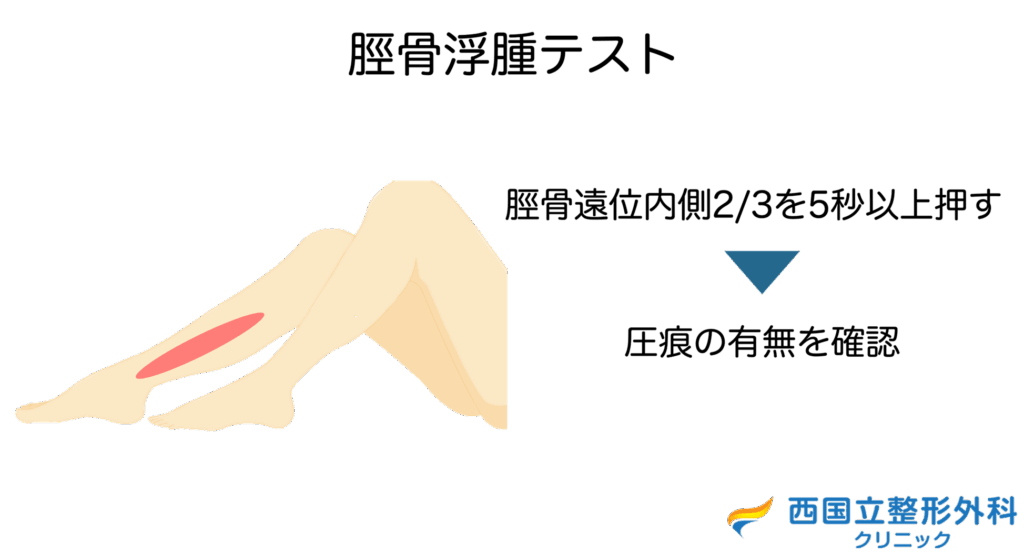

- Shin oedema test(SOT):脛骨浮腫テスト

上記の2つが有用であるとされています。

SPTは脛骨内側に充分な圧を加えて疼痛の有無を確認するテスト方法です。

疼痛があれば陽性で診断にも有用で、仮に他の所見でMTSSが発症していないと判断した場合でも、16ヶ月後の発症リスクが4.63倍となると報告されています。

SOTは脛骨内側面遠位2/3を5秒間以上持続して触診し、圧痕の有無を確認するテストです。

陽性例では16ヶ月後のMTSS発症リスクが75.1倍と言われています。

このように徒手的な検査ではあるものの、診断および発症予測に関わるため非常に有用なテストです。

4.シンスプリントの治療

MTSSにおける治療は薬物療法、装具療法、物理療法などがあります。

しかしMTSSの薬物療法に対する効果はあまり分かっていません。

疼痛が強い時期には疼痛を軽減させる効果があるかもしれませんが、運動を中止し薬物療法による経過を見た報告では、他の介入と有意な差は無かったと言われています。

内服治療に関しては勝手に判断せず、医師と相談しながらご自分に合うものを見つけるようにしましょう。

装具療法ではインソールを使用することにより疼痛を軽減する効果があったと報告されています。

物理療法では体外衝撃波治療によって、疼痛が軽減したり競技復帰の期間が有意に短くなったりしたという研究結果があるため大変有効です。

このようにMTSS治療には装具療法や体外衝撃波の有用性が高いため、医師と相談の上で対応していくようにしましょう。

リハビリの流れ

リハビリでは下腿内側にかかるストレスを軽減することが非常に大切です。

足部・足関節の状態で考えると

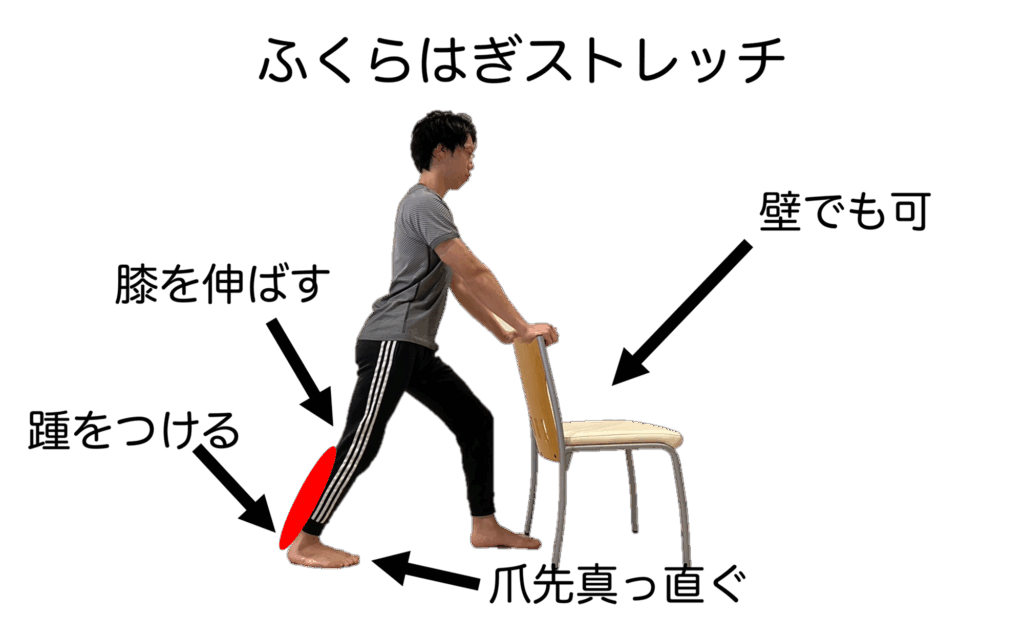

- 足関節背屈可動域の改善

- 内側縦アーチ機能の改善

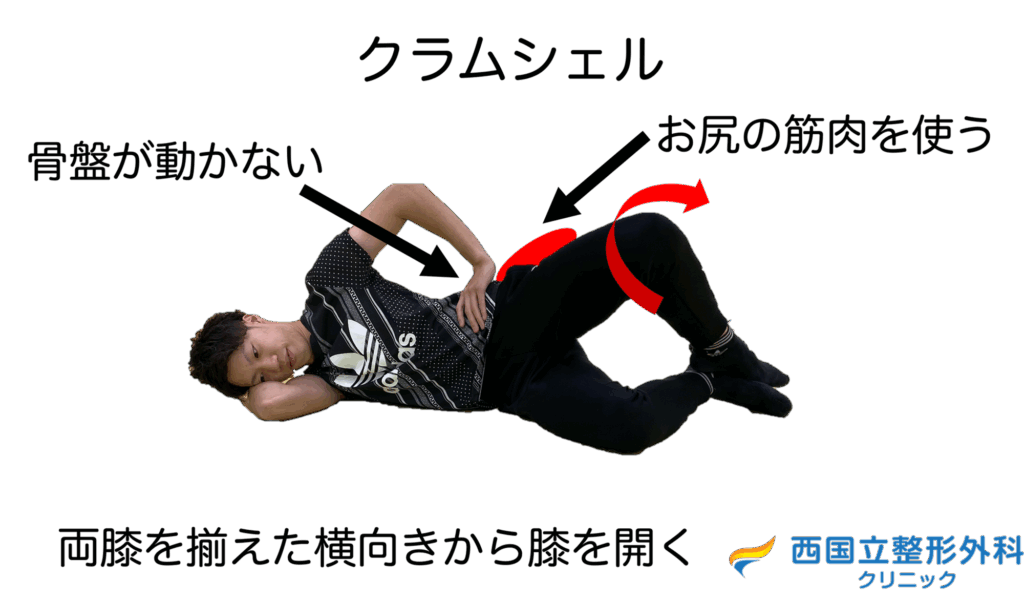

- 股関節外旋筋の機能改善

などが重要になると考えられます。

足関節背屈可動域が制限されると、代償的に足部を外転し内側アーチを潰すようにしながら荷重をしてしまいます。

すると、ランニングなどの運動時に下腿内側にかかるストレスが増大し、MTSSの発症に関連してしまう可能性があります。

また内側縦アーチが低下してしまうと足圧が内側に偏位し、下腿内側にかかるストレスを増大させると考えられます。

このように足部・足関節に問題があると運動連鎖の影響で股関節が内旋します。

そのため股関節外旋筋の筋力も非常に重要で、間接的に足部・足関節のストレスを軽減させると考えられます。

最後にこれらのストレッチやトレーニングをご紹介します。

参考文献

- 下腿骨疲労骨折・シンスプリント(内側脛骨ストレス症候群)の病態と治療

- Medial tibial stress syndromeと下腿後面筋の力学的特性の関連

- Medial Tibial Stress Syndrome: A Review Article

- 下肢のスポーツ疾患治療の科学的基礎

- クリニック名

- 西国立整形外科クリニック

- 診療内容

(診療科目) - 一般整形外科、リハビリテーション、スポーツ整形外科、骨粗しょう症、漢方内科

- 住所

- 〒190-0021

東京都立川市羽衣町2-49-7 - アクセス

-

-

JR南武線「西国立駅」徒歩6分

「矢川駅」徒歩12分 - バスのアクセスはこちら

-

お車でのアクセス

駐車場16台完備

「立川駅」から車で9分

「国立駅」から車で7分

-

JR南武線「西国立駅」徒歩6分

| 診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日祝 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 8:50~12:30 | ● | ● | ― | ● | ● | ● | ― |

| 15:00~18:00 | ● | ● | ― | ● | ● | ― | ― |