~ 後ろから突然蹴られた!?中高年に多いアキレス腱断裂について~

アキレス腱断裂の好発年齢は25歳から40歳で最も多く、次いで60歳以上が多いとされています。主にスポーツ動作での強い負荷が発症の基点となり、1度受傷してしまうと長期間の固定が必要です。アキレス腱断裂後のリハビリは保存療法、手術療法伴にスポーツ復帰まで時間がかかります。今回はアキレス腱断裂の疫学から診断、リハビリについてお伝えします。

ここがポイント!前十字靭帯損傷のまとめ

- アキレス腱断裂は中高年に多い

- 腱に強い負荷がかかるスポーツで断裂が起こりやすい

- 腱の回復状態に合わせて徐々に足関節背屈角度を増大させる

- アキレス腱の延長には注意が必要

- スポーツ復帰までは術後5~6ヶ月程度かかる

目次

- アキレス腱断裂とは

- アキレス腱断裂の診断

- アキレス腱断裂の治療

- リハビリの流れ

1.アキレス腱断裂とは

アキレス腱は人体の腱で最も大きく強い腱であると言われています。その腱が文字通り切れるのがアキレス腱断裂です。アキレス腱断裂は主要な腱断裂のうち20%程度と報告されているくらい、メジャーな腱断裂と言えます。

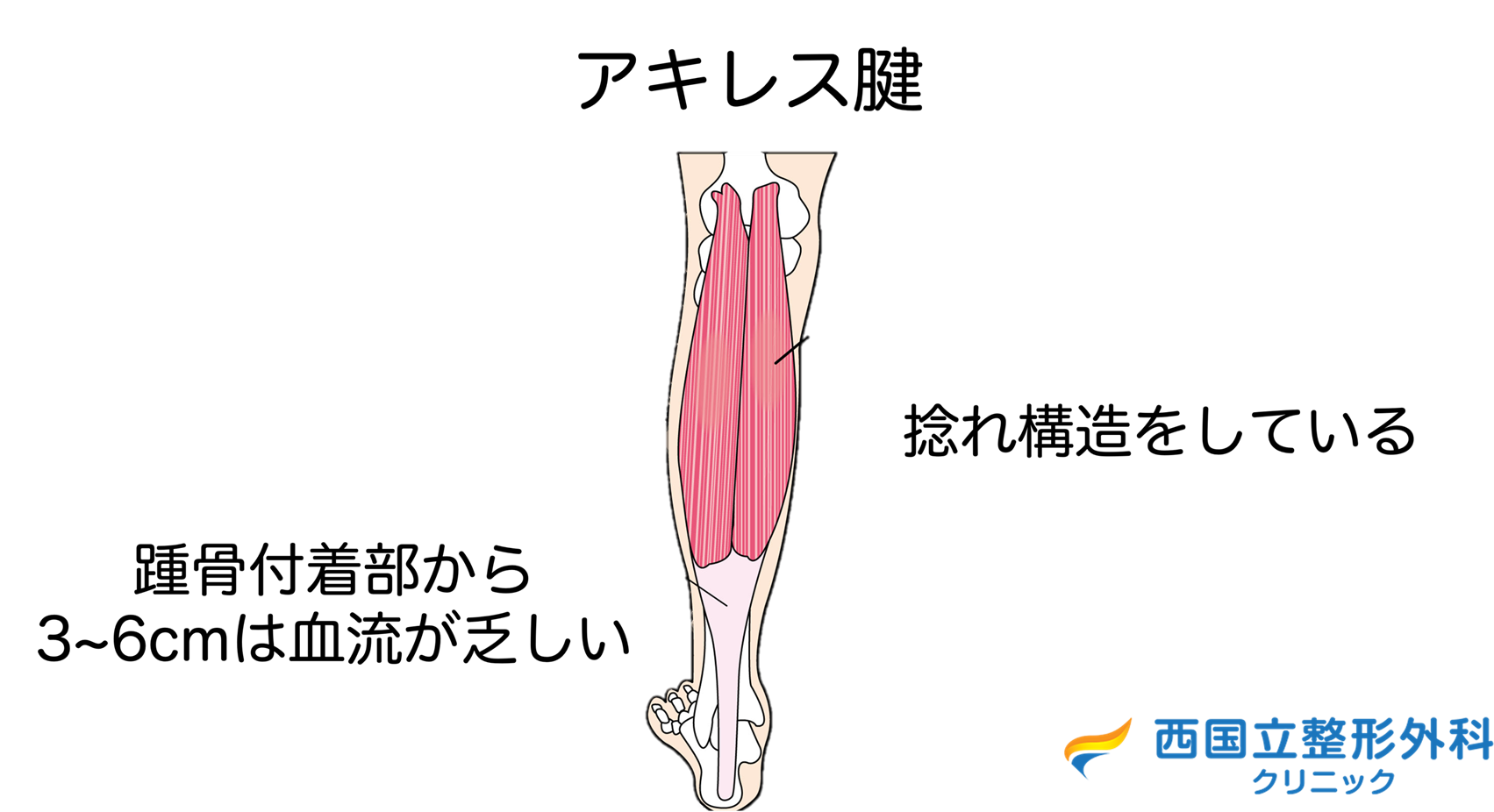

好発年齢は25歳から45歳、60歳以上に多いとされていて、10代での発症は少ないとされています。これは腱の変性による影響とスポーツによる強い負荷が要因だと考えられます。また断裂の好発部位は踵骨付着部の3~6cm付近とされていて、この部分は血流が他の部分と比較して悪いです。

しかし近年は腱の全長に血流が同じように行き渡っているという話もあり、アキレス腱断裂の要因は血流不足ではなく、腱のサイズなどの構造的な面に依存していると考えられています。競技としては、テニスやバドミントンなどのラケット競技、バレーボールなどの球技に多く、男女で見ると女性の方が高い割合を示しています。腱はそもそも伸長ストレスには強い構造をしていますが、年齢と伴に変性を起こし、圧迫ストレスに対しては弱い構造をしているため、そのようなストレスがかかり続けることで腱が断裂を起こしやすくなると考えられます。

さらに腱は応力遮蔽といって負荷がかからないことでも変性が進むことが報告されています。特にアキレス腱は足関節を背屈した際に深層部分の伸長が起こりにくいとされており、深層部分に応力遮蔽が起こりやすくなります。

腱は一度変性を起こすと回復させることが困難とされているため、残存している腱の機能を高めることが重要です。

2.アキレス腱断裂の診断

アキレス腱断裂は基本的に受傷起点がはっきりとしています。

問診では『後ろから誰かに蹴られたような衝撃が走った』ということを言われることが多いです。またPOP音もはっきりしていることが多く、周囲の人も音を聞いていることあります。

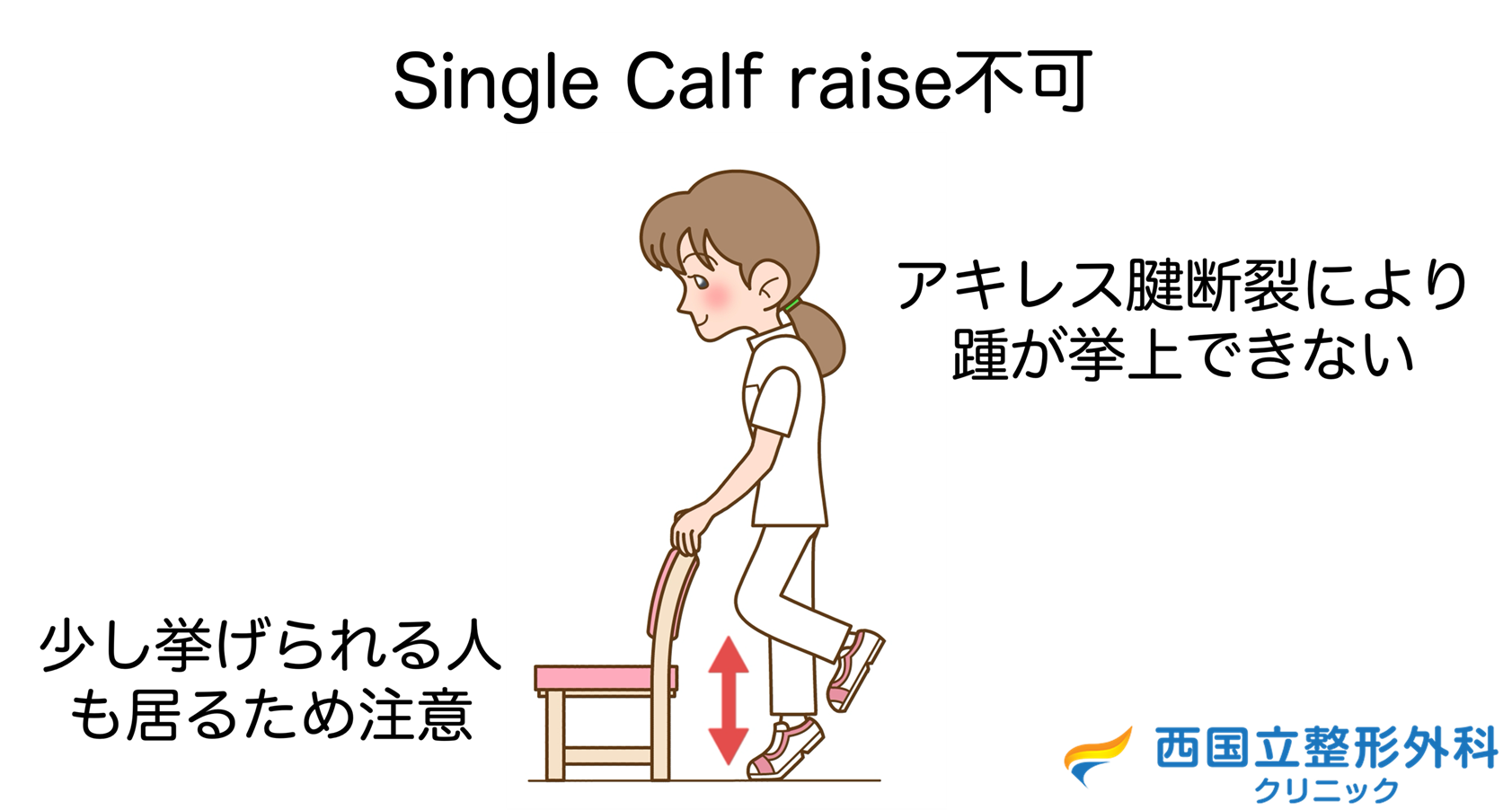

アキレス腱が断裂すると立位での踵挙上(Calf raise)ができなくなります。

両足の場合は健側で代償して見かけ上できてしまう可能性があるため、評価では片脚でのCalf raiseを確認します。後脛骨筋などの足関節底屈筋の働きで若干踵が上がる可能性があるため、そこも考慮する必要があります。

身体所見としては視診、触診、整形外科テストを行います。視診では内出血が見られることがあるためその確認と、陥凹が左右比較した際に分かるケースがあるためその部分を評価します。

触診ではアキレス腱の陥凹の確認と、断裂部の圧痛、アキレス腱周囲組織ないしは踵骨の圧痛を確認します。骨の圧痛があった場合は、腱ではなく骨病変の可能性があるためレントゲン撮影が必要です。

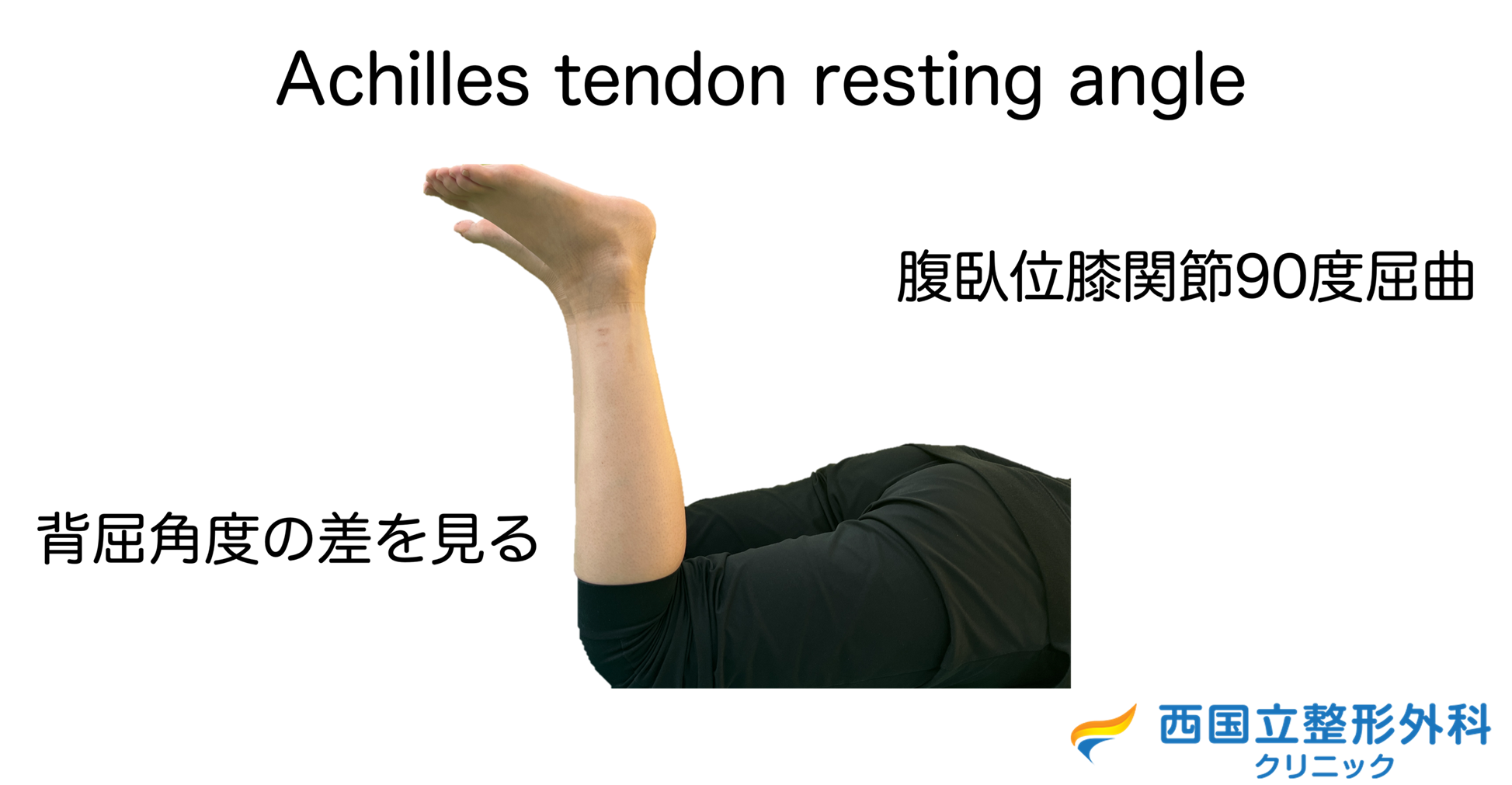

整形外科テストは腹臥位膝関節屈曲90度の肢位で下腿三頭筋を把持するThompson squeeze testが非常に有用です。

このテストで足関節が底屈しなかった場合は陽性で、アキレス腱断裂を疑います。感度も非常に高く、除外診断としても活用できます。

画像検査はエコーまたはMRIが有用です。MRIは断裂部の連続性やgapや形態変化、実質部の状態の判断ができ、エコーでは断裂の有無のみならず、関節運動に伴う動態評価ができます。最大底屈位、つまり最も断端部が寄ったときのgapの長さは治療方針を決めるうえでの判断材料になると言われています。

保存療法において初診時に30度底屈位でgapが10mm以上のケースは有意に再断裂率が高く、gapなしに比べ5mm以上の群では有意に臨床成績が悪かったと報告されています。そのため底屈位でもgapが閉じない例は手術も考慮されるのです。

保存療法を推奨するケースとしては、糖尿病、神経障害、免疫不全の状態、65 歳以上、喫煙者、活動性が低い患者、肥満(BMI>30)、末梢血流不全、皮膚疾患などがあります。

その他に日常生活レベルへの復帰に関しては、手術群と保存療法群で有意差がないと報告されているため、日常生活レベルに戻るだけの場合も保存療法が適応になります。

手術は感染や創部トラブル、神経損傷のリスクがありますが、保存療法では再断裂と深部静脈血栓症のリスクが手術群より高いと報告されているため、その点は注意が必要です。

3.アキレス腱断裂の治療

アキレス腱断裂の治療は保存療法と手術療法の2つがあります。

以前は再断裂リスクの観点から手術療法が標準治療とされることが多かったものの、近年では保存治療の新たな知見がでてきていることもあり、注目されてきています。ただし再断裂率の今現在の報告では手術群4.3%、保存療法群9.7%と報告されており、保存群の方が手術群と比較して有意に再断裂率が高いです。

手術方法は、経皮的手術(手術の切開が極めて小さく、筋肉や骨、靭帯を切らない手術)と直視下手術(患部を直接切開して行う手術)があります。いずれの方法でも断裂したアキレス腱を縫合することが1番の目的です。縫合方法も様々あり、手術する病院によって方針が異なります。

そのため、リハビリを行う際には手術をした病院のリハビリプロトコルに準じて行う必要があるのです。

新しい治療法として、近年術後にPRP療法が行われたりもしています。PRP療法により、MRIでは良好な腱のリモデリング像を示していたことが報告されています。

臨床的な成績は一定ではなく、機能回復が良好で可動域やランニングなどへの復帰が早かったとするものもあれば、1年後のATRS (Achilles Tendon Rupture Score)が有意に低かったとするものもあります。

ATRSというのは、アキレス腱断裂スコアという質問紙表で、生活や活動などに制限があるかを聞き取りするものです。

現時点では、筋力などを含めた術後早期の機能回復には効果を示しており、手術とPRPを併用して行うことを考えても良いかもしれません。

4.リハビリの流れ

リハビリの流れでは保存療法と手術療法の報告されているプロトコルの一例をご紹介したいと思います。前述したように基本的には手術を行った病院でのプロトコルに準ずるのが基本です。

しかし病院によってはリハビリを行う施設に任せるケースもあるため、大まかなリハビリの流れを理解しておくことは非常に重要になります。

保存療法

0-2w

装具装着して完全体重支持

ギプス、スプリント、ブーツで固定し足関節底屈20~30度で固定

3-4w

足関節底屈を漸減させながら全体重を支える

1時間のうち5分間は、脚を自由にぶら下げながら、能動的に背屈~中立、受動的に足底屈を行う

5-6w

足底屈の継続的な軽減を伴う完全体重支持

上記のコントロールされた早期運動を続ける

7-8w

踵の挙上や底屈を伴わない、ニュートラルポジションでの全体重支持

管理された早期運動を続ける

装具は毎晩取り外してもよい

9-12w

筋力、可動域、固有受容覚に働きかける、段階的かつ個別的な理学療法を行う

以前の活動レベルやスポーツへの復帰を含め、予想される回復期間を検討する

手術療法

0-2w

装具を着用し足関節を底屈20~30度に固定

2-4w

0度以上に背屈しないように装具で2週間調整

4-6w

松葉杖と装具を使用しての部分荷重を開始する

6-8w

装具を装着したまま全荷重に移行する

8-10w

装具を外して抵抗運動を開始する

10-12w

筋力と筋持久力が健側と同程度に回復したら可動域改善のために必要に応じて受動的ストレッチングを行う

加速的な術後プロトコル

0-2w

厚手のギプス包帯と即時の関節可動域訓練 取り外し可能な装具、松葉杖を付き非荷重、部分荷重時には装具を外す

安静時のヒールウェッジの数は1週間に1枚のペースで外す

2-4w

ほとんどの患者はヒールウェッジを2枚使用し、装具を装着した状態での歩行が許可される

4-6w

ほとんどの患者はヒールウェッジを2枚使用し、装具を装着した状態での歩行が許可される

6-8w

ほとんどの患者はヒールウェッジなしで全荷重となり、ブーツの使用を徐々に減らし、抵抗運動を開始する

8-10w

装具を外して抵抗運動を開始する

10-12w

装具を外して抵抗運動を開始する

12w~

筋力と筋持久力が健側と同程度に回復したら可動域改善のために必要に応じて受動的ストレッチングを行う

上記のような流れでリハビリを進めていきます。

また術後3ヶ月くらいから徐々に軽い運動を再開していくことができるので、さらに筋力トレーニングや腱に対する負荷を高めたトレーニングを行い、段階的に復帰を目指していきます。

手術後に進められていた一般的なプロトコルと加速的なプロトコルを比較した研究においては、マイナス面はほとんどなくランニング復帰までの時間が短かったことが報告されています。そのためアキレス腱断裂後のリハビリに関しては、積極的に足首を動かしていくことが大切であると考えられるのです。

とはいえ何度もお話をしますが基本的には手術をした病院のプロトコルに従い、アキレス腱に過剰な負荷をかけ過ぎないように注意をする必要があります。負荷をかけることが重要であっても、過度な負荷や時期尚早な荷重は腱の延長を招き、足関節の機能低下の原因になるため充分な配慮をすることが重要です。

腱の延長が起きていないかもリハビリの時に毎回確認し、慎重に進めていきます。

参考文献

- 実践 足の保存療法手術の前にすべきこと

- アキレス腱断裂に対する保存療法

- Randomized controlled trial of accelerated rehabilitation versus standard protocol following surgical repair of ruptured Achilles tendon